目次

「3週間前まで地獄のように痛かったのに、急に何も感じなくなった!もしかして、歯の神経が死んだ?」

「痛い歯を放置していたら変色してきたみたい……これって神経が死んでるのかな?」

何らかの異変を感じ、インターネットで調べた結果「歯の神経 死ぬ」という言葉を見つけたあなたは、今自分の身に何が起こっているのか不安で仕方ないですよね?

歯の神経が死ぬ状態とは「歯の中に通っている神経が機能を失った状態」です。

私たちの歯は、神経があることで、歯に栄養を送ったり、細菌から守ったりできています。

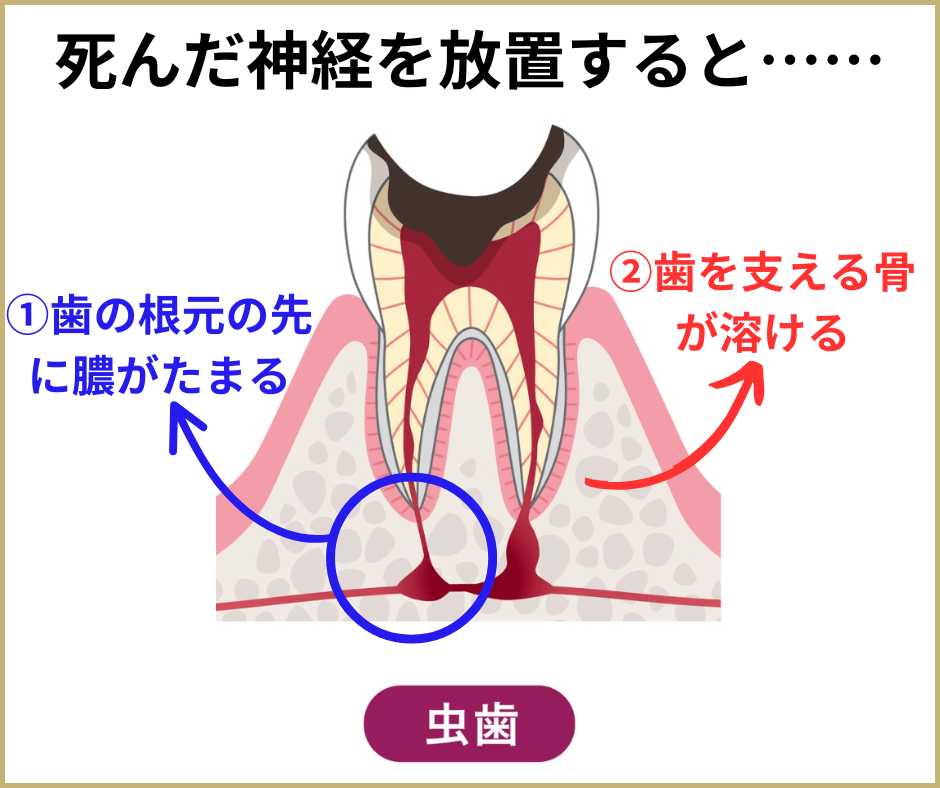

その神経が死ぬということは、虫歯菌が歯を支える骨を壊すことを防げません。さらに進行すると、顎の骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。

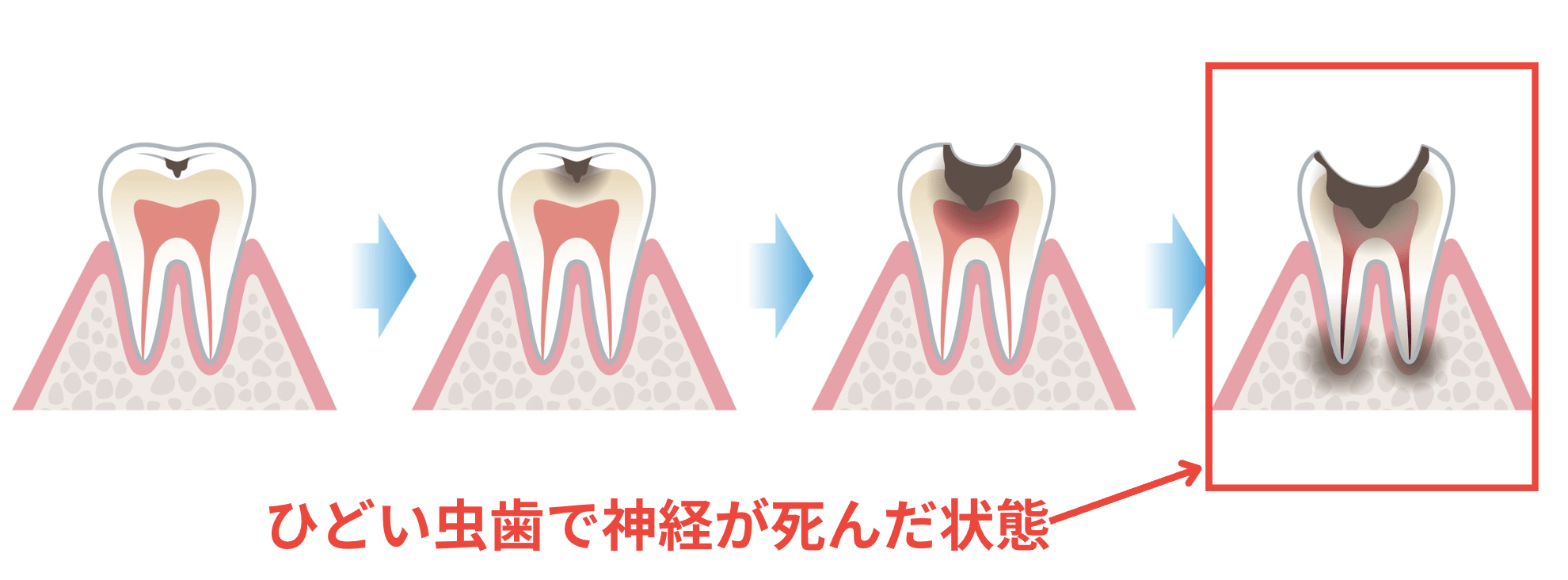

【虫歯の進行イメージ】

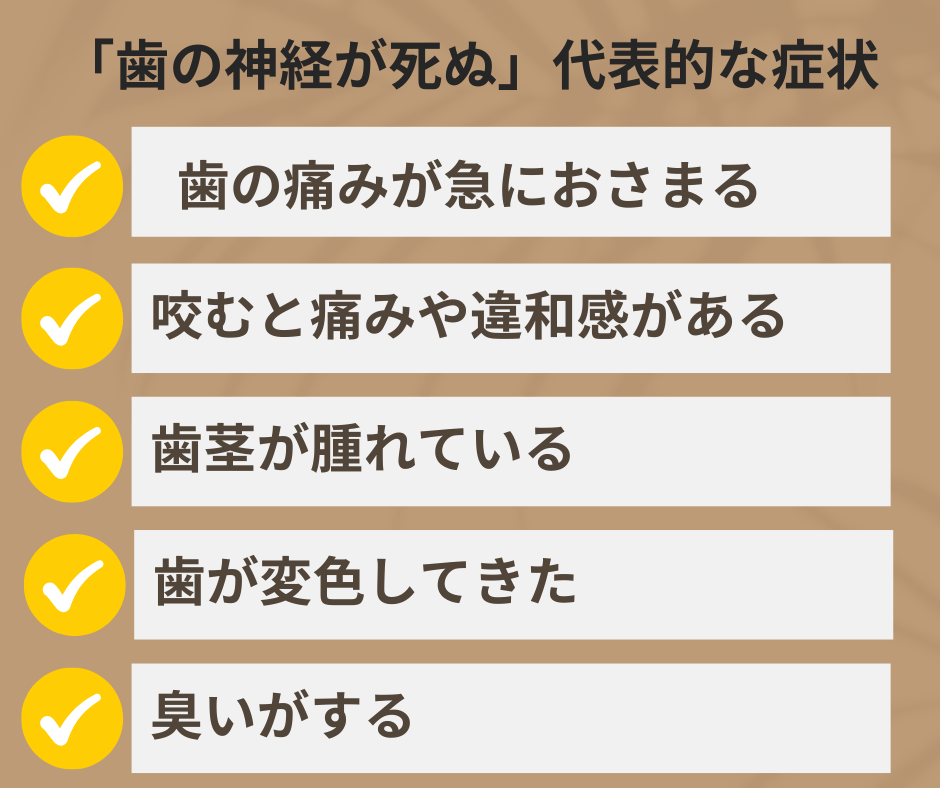

もし、以下の症状に1つでも当てはまったら、あなたの歯の神経は死んでいるかもしれません。

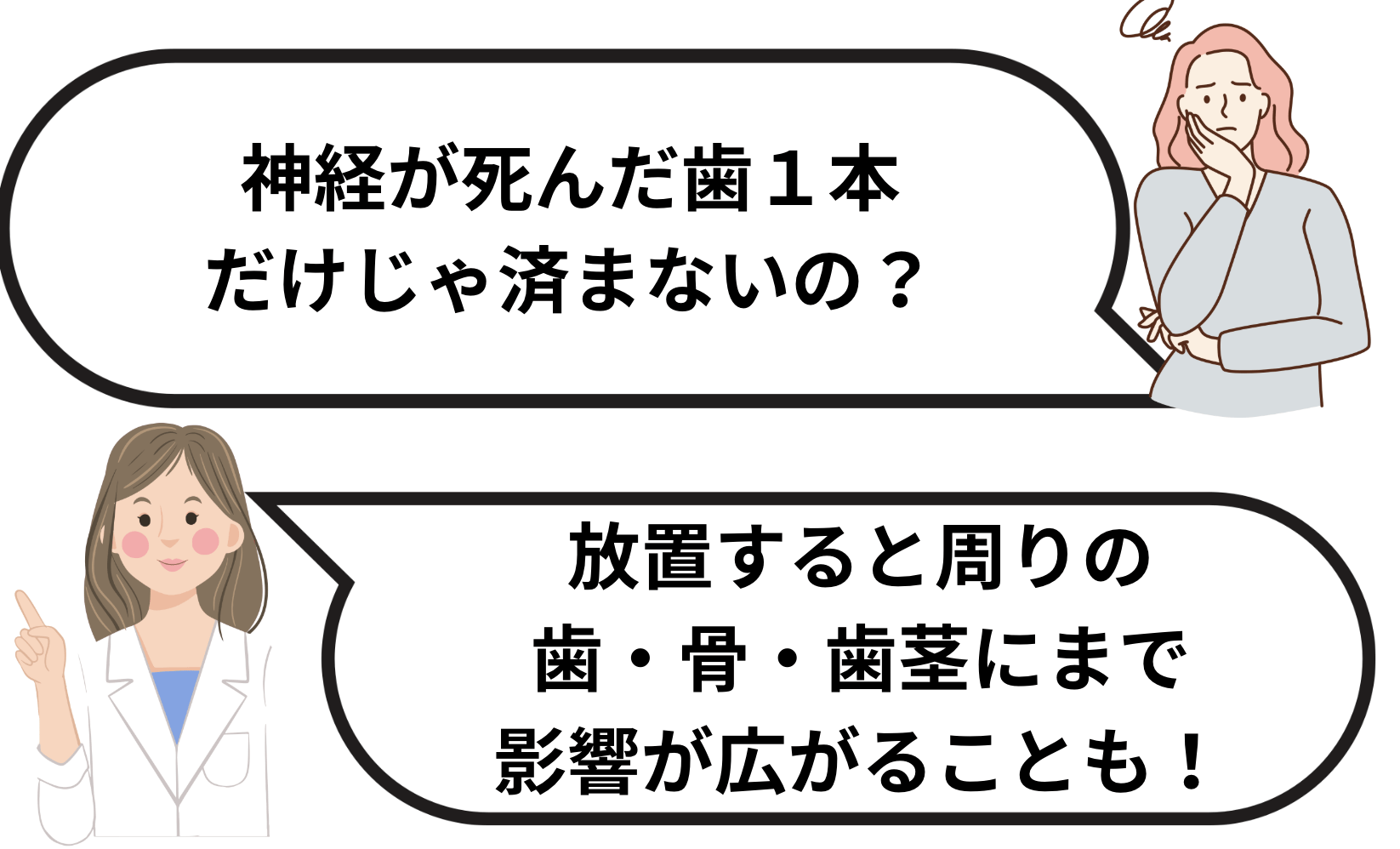

「そうはいっても、痛みが無くなり神経も死んだなら、治療してもしょうがないのでは?」

と安心するのは早いです。

「痛みがない=治った」わけではありません。神経が死んだ歯は、ますます症状が深刻化します。

今のあなたは、歯を残せるかどうかギリギリの瀬戸際にいます。歯を失いたくなければ、できるだけ早く「歯の根っこの治療(根管治療)」が必要です。

そこでこの記事では、治療歴27年の歯科医が「神経が死んだ歯」について、「症状やリスク」と「治療方法」を完全解説します。

| この記事でわかること |

| ・歯の神経が死んだときの詳しい症状 ・歯の神経が死んだ状態を放置するリスク ・歯の神経が死んだときに受けるべき治療方法 ・神経治療を受ける歯医者の選び方 |

この記事をお読みいただければ「歯の神経が死んだときの最善の方法」が明確になります。

歯が崩壊する前に、ぜひ最後までお読みください。

1.歯の神経が死ぬ=顎の骨が溶ける一歩手前の状態

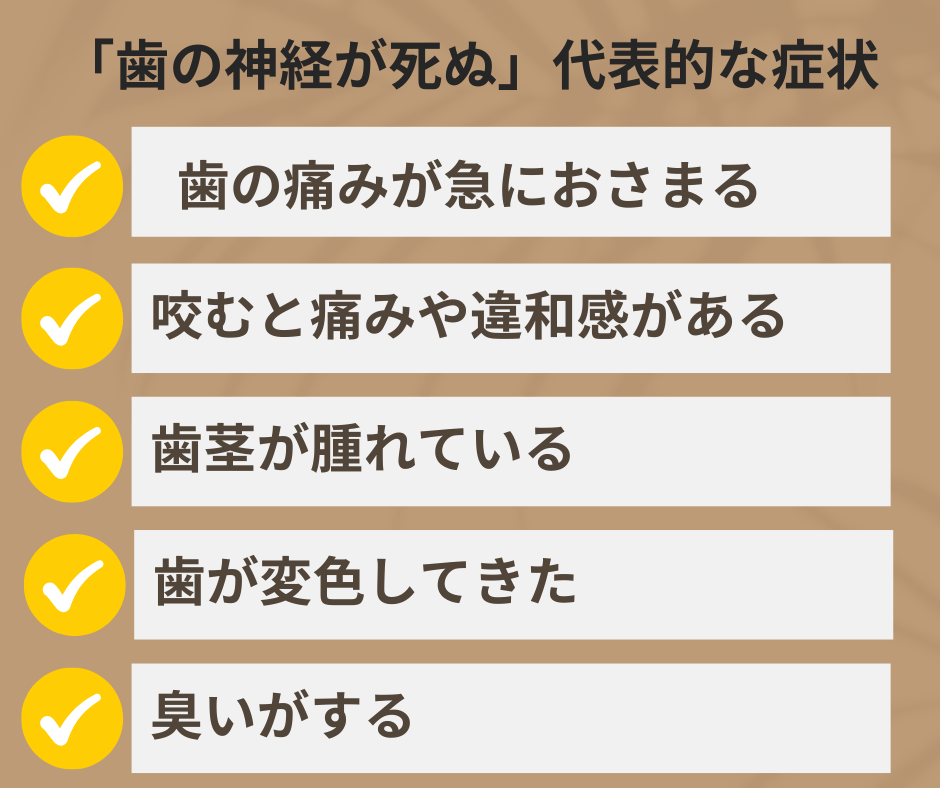

最初に驚愕の事実をお伝えします。実は「歯の神経が死ぬ状態」は「顎の骨が溶ける一歩手前」です。

少し怖がらせてしまったかもしれませんね。おそらく皆さまは「神経」と「顎の骨」が、どう関係しているのか、理解しづらいと思います。

実際には、いきなり「顎の骨が溶け始める」のではなく、以下の5ステップで進行します。

| 歯の神経が死んだ!放置すると、こうなります…… |

| ステップ①細菌が根元からじわじわ骨を侵食しはじめる ステップ②歯の根元に膿がたまる ステップ③歯を支える骨(歯槽骨)が溶ける ステップ④炎症が顎の骨まで広がり、溶かしはじめる ステップ⑤歯が抜け落ちる |

神経が死ぬと、歯の中は細菌の温床になります。細菌は歯の根元に膿をつくり、次第に「歯を支える骨(歯槽骨)」を溶かしはじめるのです。

最終的に、細菌が歯の骨から「顎の骨」まで進行し、顎の骨を溶かします。この段階で、すでに歯がグラつく方もいるでしょう。そして、最終段階で、歯が抜け落ちることになります。

2.歯の神経が死ぬと現れる症状

ここまで「歯の神経が死んだ状態を放置すると、顎の骨が溶ける」というショッキングな現実をお伝えしてきました。

お読みいただいた方は「自分の歯は、神経が死んでいるのかどうか」が気になっているでしょう。

最終的な診断は、歯医者で診察を受けるべきなのですが、ここでは目安として「歯の神経が死んだときに現れる症状」を紹介します。

「歯の神経が死んだとき」にあらわれる代表的な症状は以下の5つです。

上記に1つでも当てはまる方で、かつ「以前から虫歯を放置していた」という方は、歯の神経が死んでいる可能性が高いです。

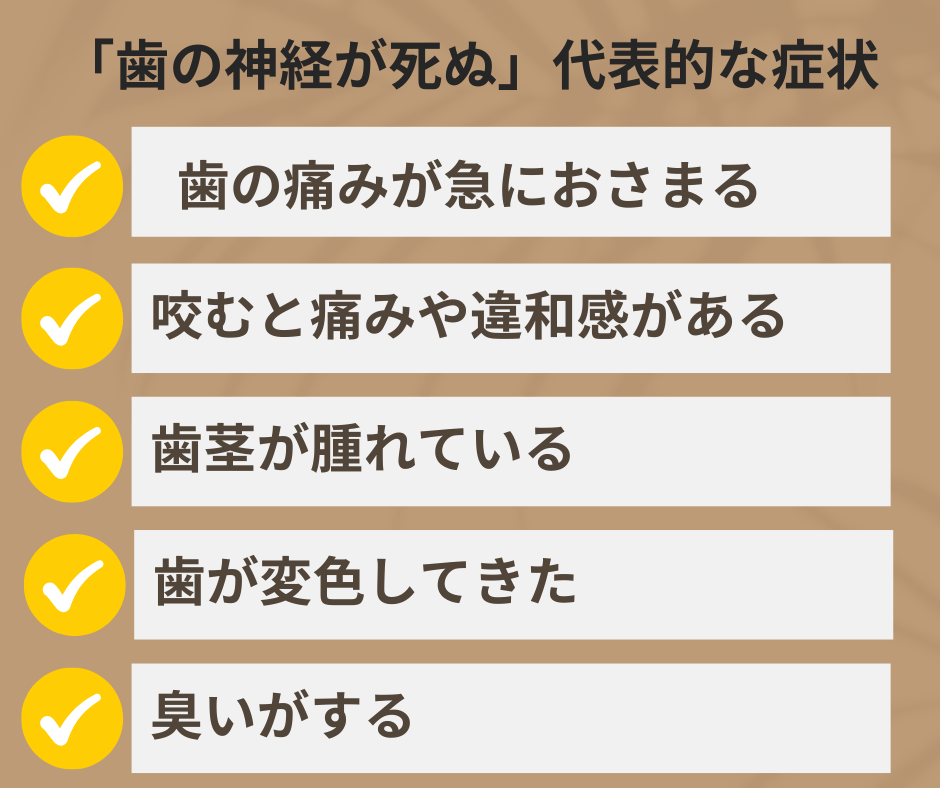

歯が細菌に侵され、神経が死ぬまでの自覚症状を説明したのが下の図です。

多くの場合、歯の神経が死ぬ過程では激しい痛みが出ます。

もし激痛が数日〜数週間続いたあと、痛みが無くなったら、歯の神経が死んだ可能性が高いでしょう。ただし「痛みが無くなった=治った」ということではありません。

歯の根元に膿がたまると、また痛みがぶり返すことがあります。さらに、膿が広がると、

- 顔が大きく腫れる

- 激痛がする

- 高熱が出る

などの症状としてあらわれることがあります。

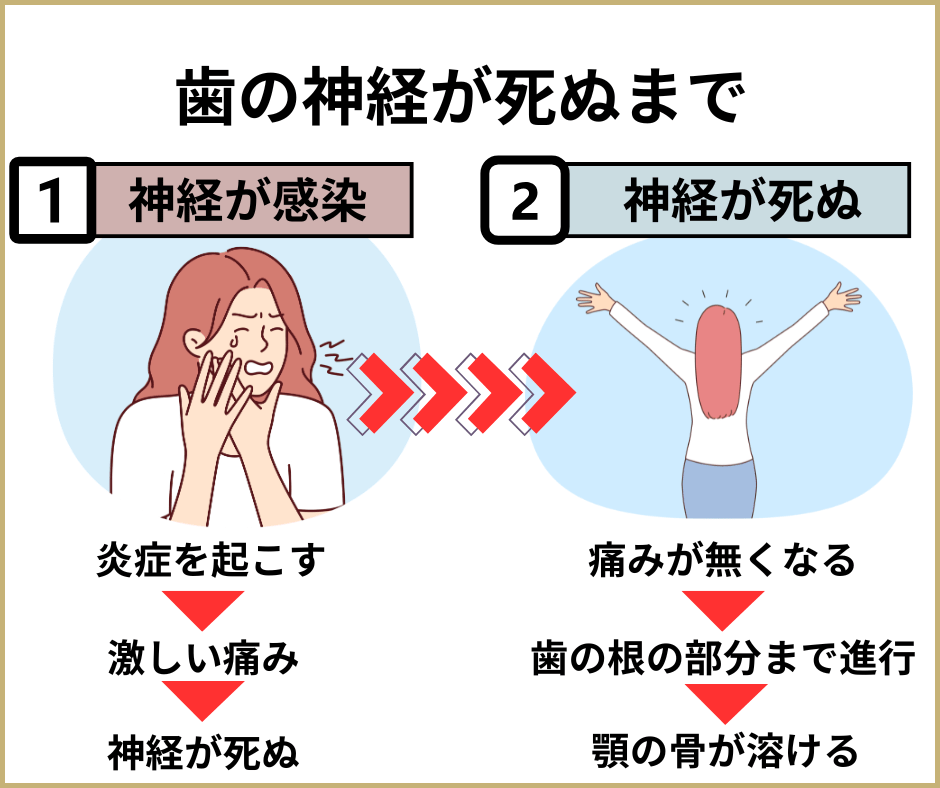

3.歯の神経が死んだ状態を放置するリスク

神経が死んだときの自覚症状に、心当たりがあった方も多いかと思います。

では、神経が死んだ状態を放置するとどうなるのでしょうか?

放置するリスクを、以下にまとめました。

1つずつ見ていきましょう。

3-1.顎の骨が溶ける

歯の神経が死んだ状態を放置する1つ目のリスクは「顎の骨が溶けること」です。

すでに「1.歯の神経が死ぬ=顎の骨が溶ける一歩手前の状態」で少し触れましたが、歯の神経が細菌に侵されると、神経が壊死します。歯の中は感染を防ぐ機能が弱いためです。

さらに、細菌が繁殖すると、歯の根っこに膿がたまります。この状態を「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」といいます。

さらに、根っこの先から歯を支える骨(歯槽骨)にまで感染が進むと、骨が溶けはじめます。

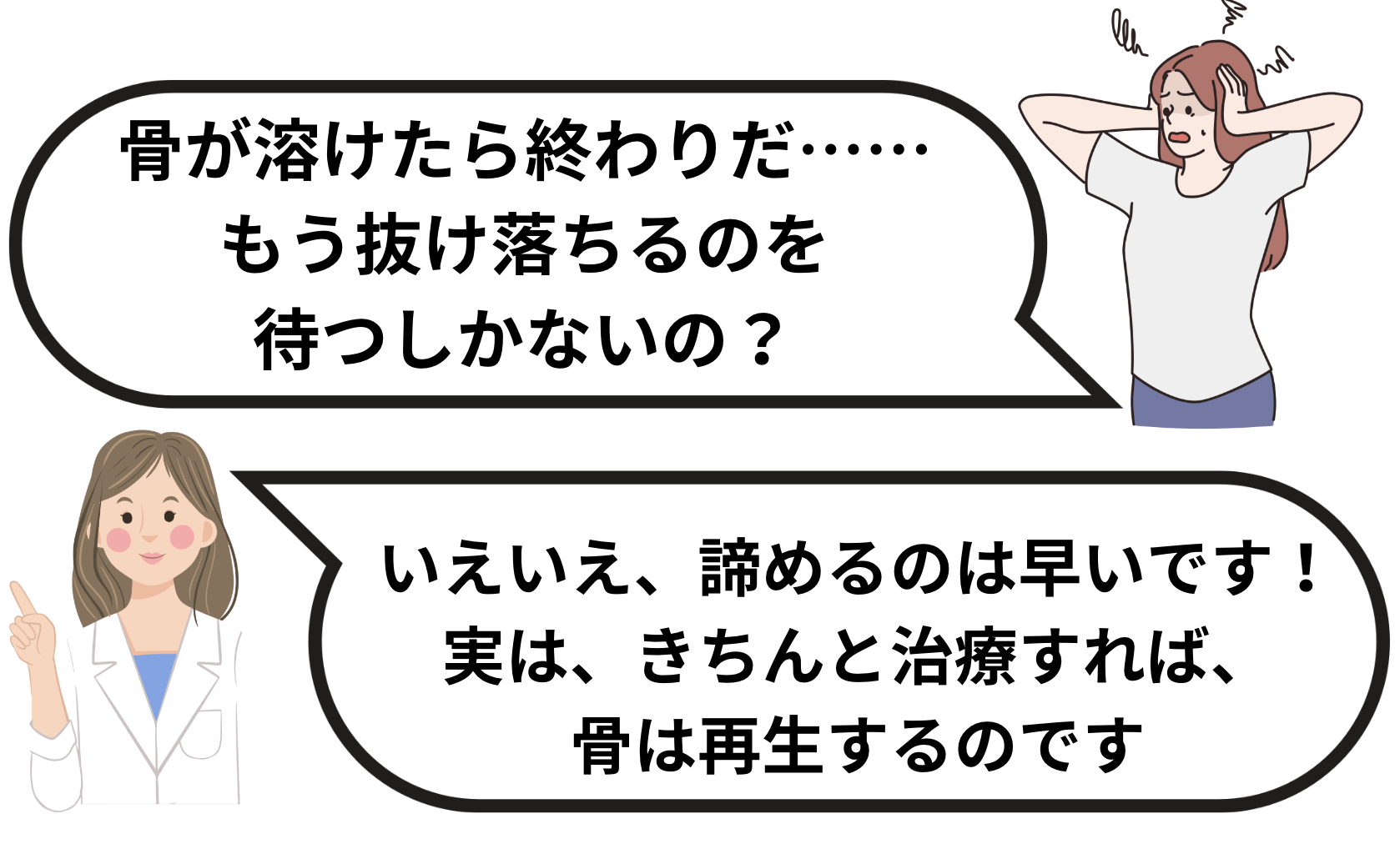

「骨が溶ける」とお話しすると「もう取り返しがつかないんじゃないか」と思う方が多いと思いますが、そうでもありません。

骨が溶けていても、根っこの先の治療(根管治療)をしっかり行えば、膿が無くなり、骨が再生します。骨が再生すれば、歯が抜け落ちることもなく、自分の歯を守れるのです。

以上のことから、何か異常を感じたら、できるだけ早く歯医者へ行くことが大切です。

根っこの先の治療については、このあとの「5.歯の神経が死んだ場合の治療方法は「根管治療」一択」で詳しく解説しています。

| 難易度の高い根管治療は名医に任せよう |

| 根管治療は歯科治療のなかでも別格といわれるほど難易度が高い治療です。そのため再発する方も多くいらっしゃいます。再発すれば、最悪は抜歯の確率が高まります。 もし、あなたが「自分の歯を失うことは絶対に避けたい」と感じているなら、根管治療の名医に任せることが大切です。 名医の見分け方について、詳しくは「【港区の歯医者】名医を見抜く7つの基準とおすすめクリニックを解説」で解説しています。ぜひお読みください。 |

3-2.歯が抜け落ちる

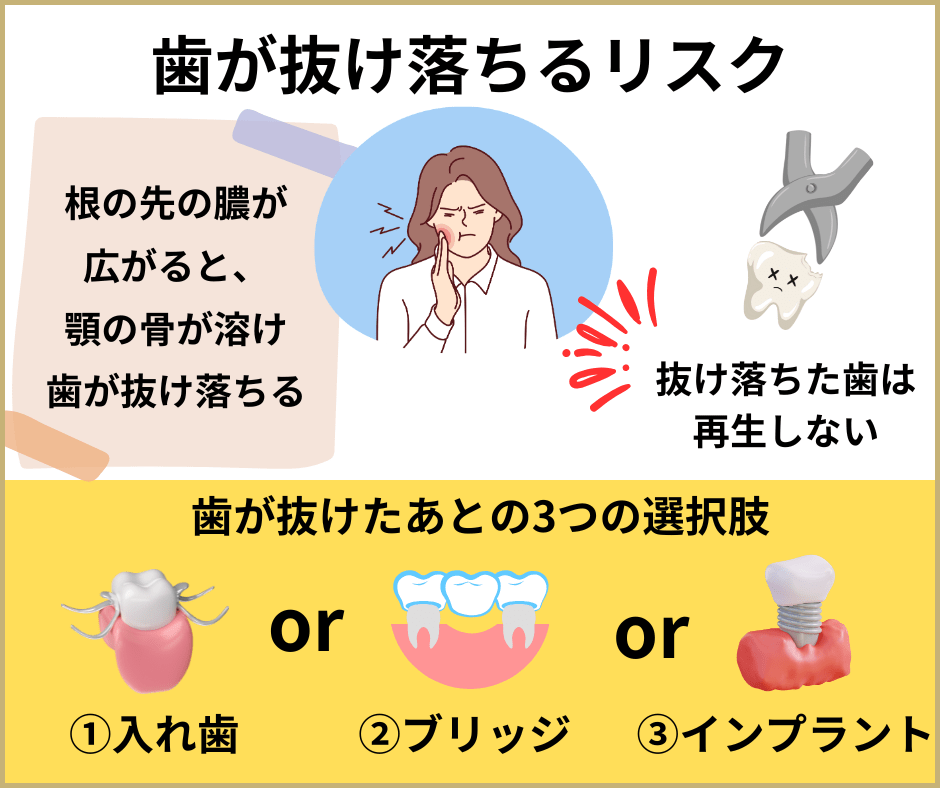

歯の神経が死んだ状態を放置する2つ目のリスクは「歯が抜け落ちること」です。

前章で「根っこの先の膿が歯の骨を溶かす」とお伝えしました。

骨が溶けはじめた状態で、すぐ治療すれば、骨も再生し、歯を残せる確率が高まるのですが、治療せずに放置すれば、いずれ骨が崩壊し、歯が抜け落ちます。

残念ながら、骨と違って、抜け落ちた歯は元に戻りません。

抜けた歯をそのまま放置すると、残された別の歯にも悪影響があるため「ブリッジ」や「入れ歯」「インプラント」などで抜けた歯を補わなければなりません。

入れ歯やインプラントは費用もかかりますし、自然の歯にかなうはずがありません。

治療費もかさみ、治療期間も長引くなど、デメリットしかないといえます。

3-3.痛い歯が増える

歯の神経が死んだ状態を放置する3つ目のリスクは「痛い歯が増えること」です。

前章では、細菌感染によって神経が死んだ歯は、根元に膿ができるとお伝えしてきました。

歯の根元から骨に広がった膿は、隣の歯にも影響を及ぼすことがあります。

つまり、最初は1本の虫歯だったのに、放置することで、複数の歯の骨が崩壊するリスクがあるのです。

虫歯の範囲が広がると、治療の難易度も上がり、治療に時間と費用がかかる悪循環になってしまいます。

4.心当たりが少しでもあるなら怖くても今すぐ歯医者を頼って!

ここまで、「歯の神経が死んだときの症状」や「放置するリスク」について解説してきました。

代表的な症状とご自身の自覚症状を照らし合わせ、「やはり神経が死んでるかも」と感じた方もいらっしゃるでしょう。

一方で「自分はまだ大丈夫」と感じた方もいるかもしれません。

ただし、自己判断は危険です。なぜなら、痛みだけが判断基準ではないからです。もし心当たりが少しでもあるなら、今すぐ歯医者に頼ってください。

「今痛くなくても、ジワジワ進行しているケース」は多く、

- 「レントゲンを撮ってみたら、すでに顎の骨まで膿で侵されていた」

- 「被せ物の下で静かに進行していた」

ということが想定されます。手遅れになれば、歯を失うことになるでしょう。

逆に、少しでも早く治療すれば、自分の歯を残せる確率が高いです。

今、激痛がなかったとしても、

- 放置していた虫歯

- 噛み締めたときの違和感

- 歯茎の腫れ

- 顔の腫れ

などに心当たりがあれば、迷わず歯医者を受診しましょう。

5.歯の神経が死んだ場合の治療方法は「根管治療」一択

ここまでの解説で、「少しでも異常を感じたら、すぐ歯医者に行ってください」とお伝えしてきました。

皆さまのなかには「歯医者でどんな治療をされるのか気になる」という方も多いと思います。

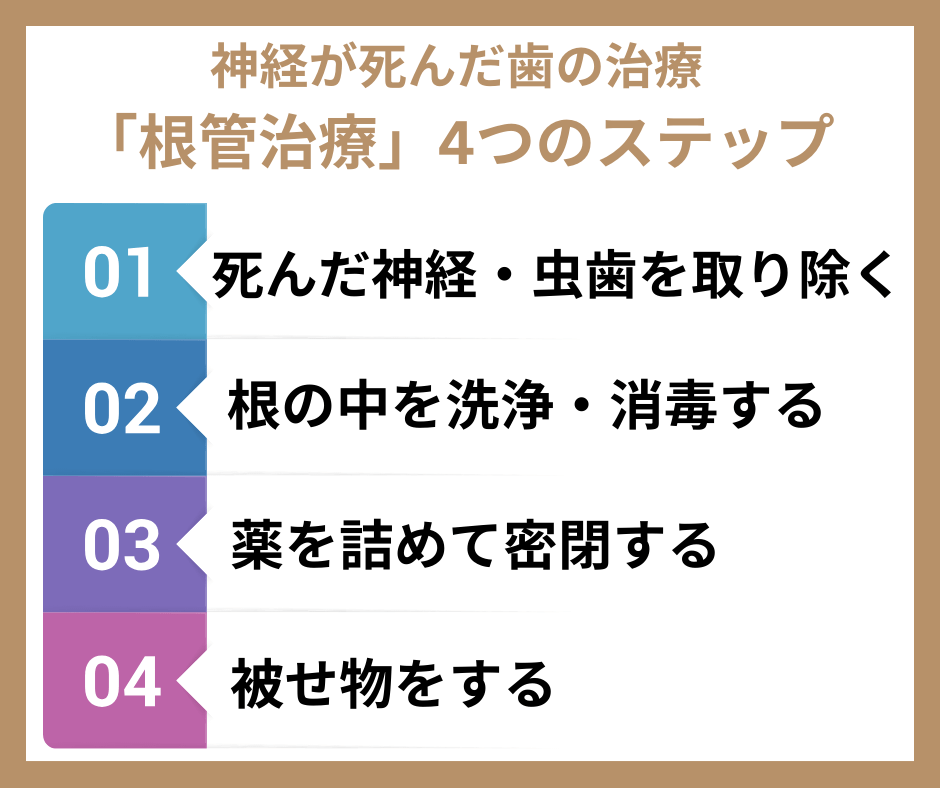

結論からお伝えすると、神経が死んだ歯には「根管治療(こんかんちりょう)」を行います。根管治療は、自分の歯を残すための唯一の方法です。

ここからは「根管治療」について、治療の手順や費用、治療期間を詳しく見ていきましょう。

5-1.根管治療とは

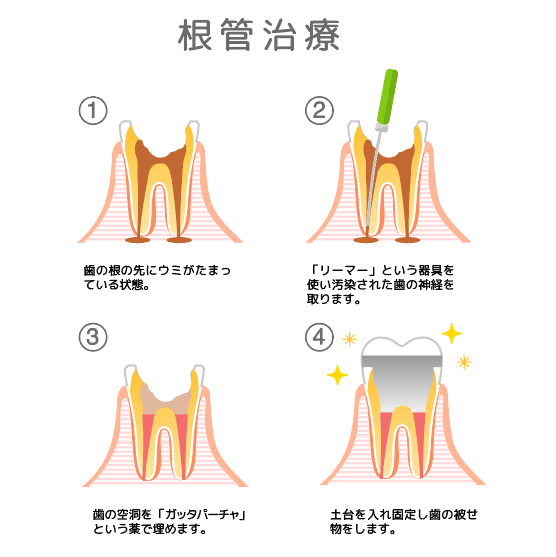

根管治療(こんかんちりょう)とは「歯の根っこの治療」のことです。

根管治療の手順は、以下の4ステップです。

「神経が死んだ歯」は、根管内が細菌の温床になっています。

根管治療は、根管に残った「死んだ神経」「虫歯」を取り除き、洗浄します。空洞になった根管に「充填材(ガッタパーチャ)」を詰め込み、被せ物をして完了です。

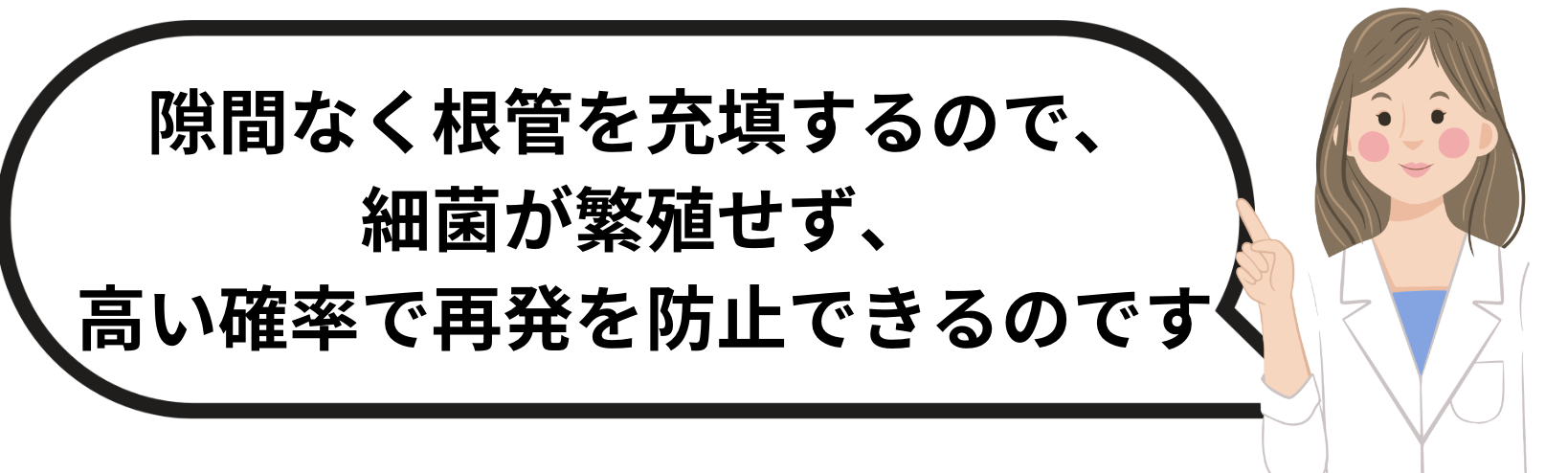

根管内に充填材(ガッタパーチャ)を隙間なく詰め込むことで、細菌の繁殖を防ぐことが最大の目的です。

5-2.根管治療の痛み・治療期間・費用

根管治療の手順が分かったところで、痛みや治療期間、費用が気になる方も多いと思います。

根管治療の「痛み・治療期間・費用」について、以下にまとめました。

| 根管治療について | |

| 痛み | 【治療中】 麻酔をするので痛みはあまり感じない 【治療後】 ・治療後3日ほど痛みが残る ・痛みレベル:痛み止めを服用すれば我慢できる程度 |

| 治療の期間 (目安) | ・保険診療:2〜10回程度(2〜4ヶ月) ・自費診療:1回〜2回(1ヶ月程度) |

| 費用 (目安) | ・保険診療で1万円前後 ・自費診療で10万円~18万円程度 |

治療中の痛みですが、治療中は麻酔が効いているため、痛みを感じることはほぼありません。治療後も3日ほどで痛みはなくなります。

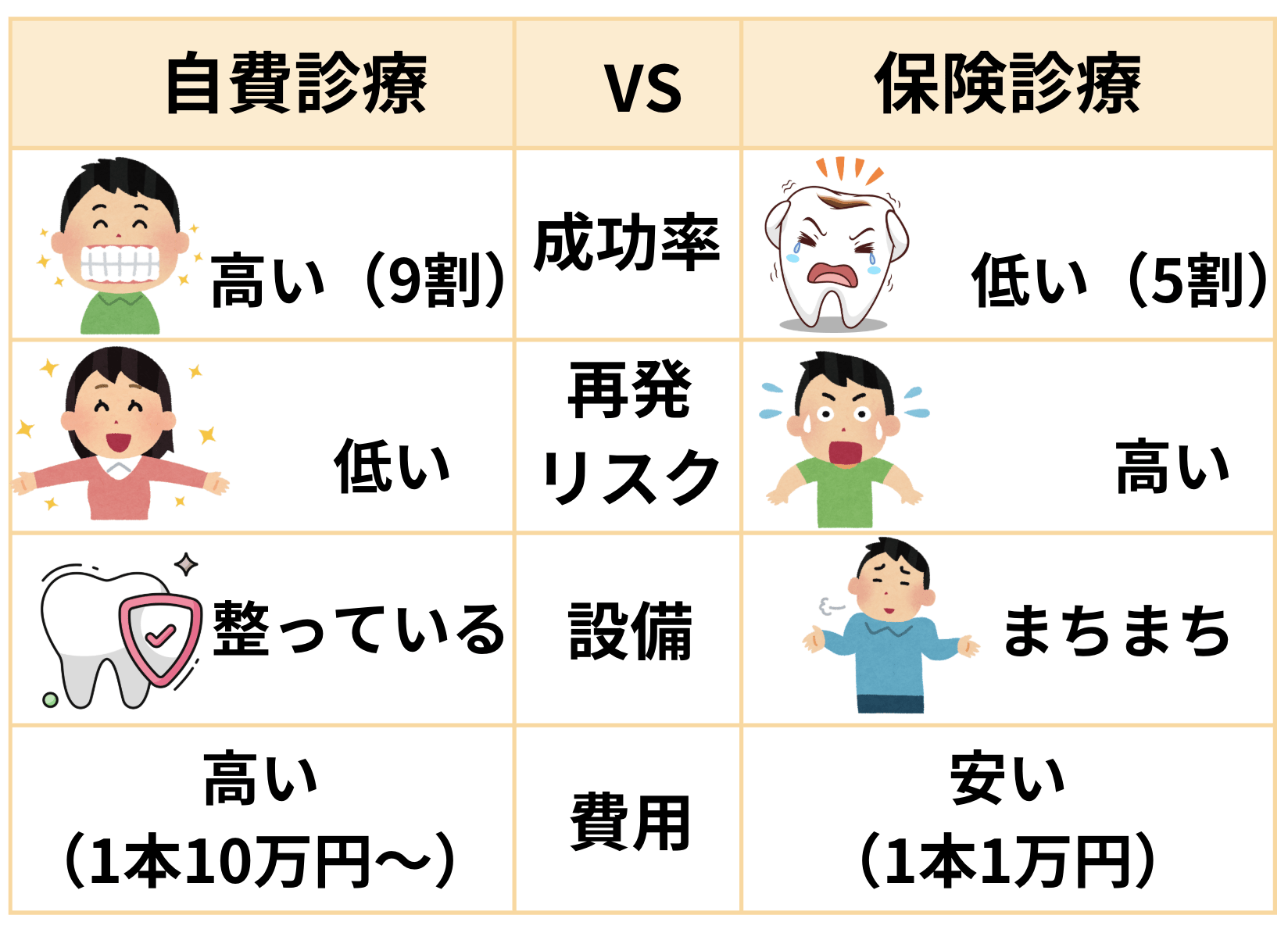

治療費は、保険診療と自費診療で大きく異なります。「受けるなら費用が安い方がいいな」と思う方が大半だと思いますが、結論は「自費診療」をおすすめします。

なぜなら根管治療は、保険診療の成功率は約5割と、非常に難易度と失敗リスクが高い治療だからです。

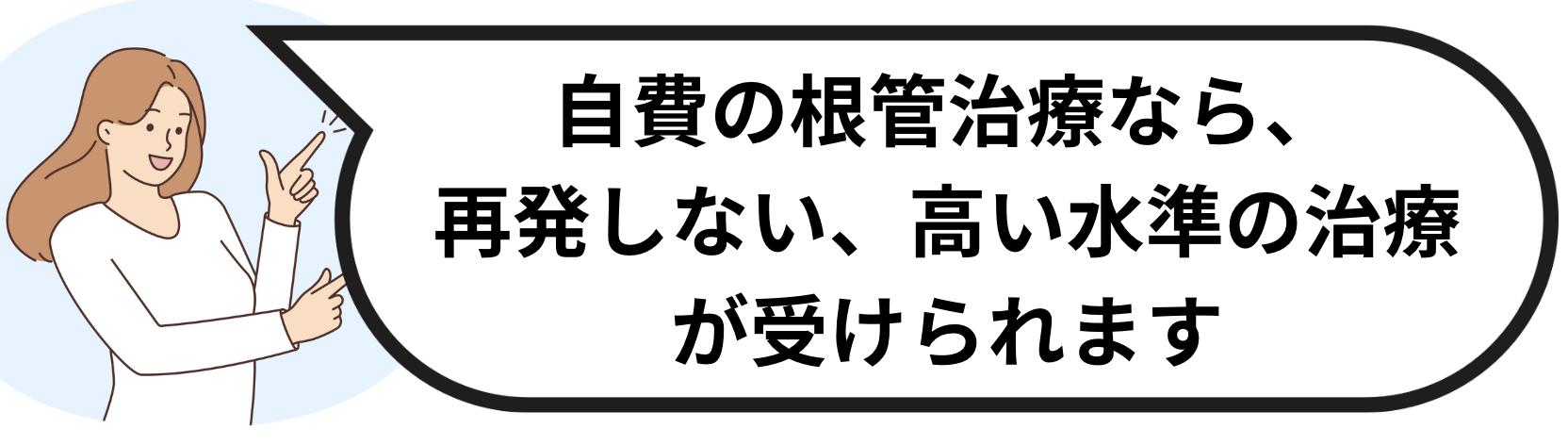

自費診療の歯医者は成功率が格段に高いため、再発しない根管治療を望むなら「自費診療一択」です。

失敗しない歯医者の選び方については「7. 【歯の神経が死んだ場合】根管治療を受ける歯医者の選び方」で詳しく解説しています。

根管治療の痛みについて、詳しく知りたい方は「根管治療で痛いのは普通!通常3日で治る理由と治療失敗のリスク」の記事をご覧ください。

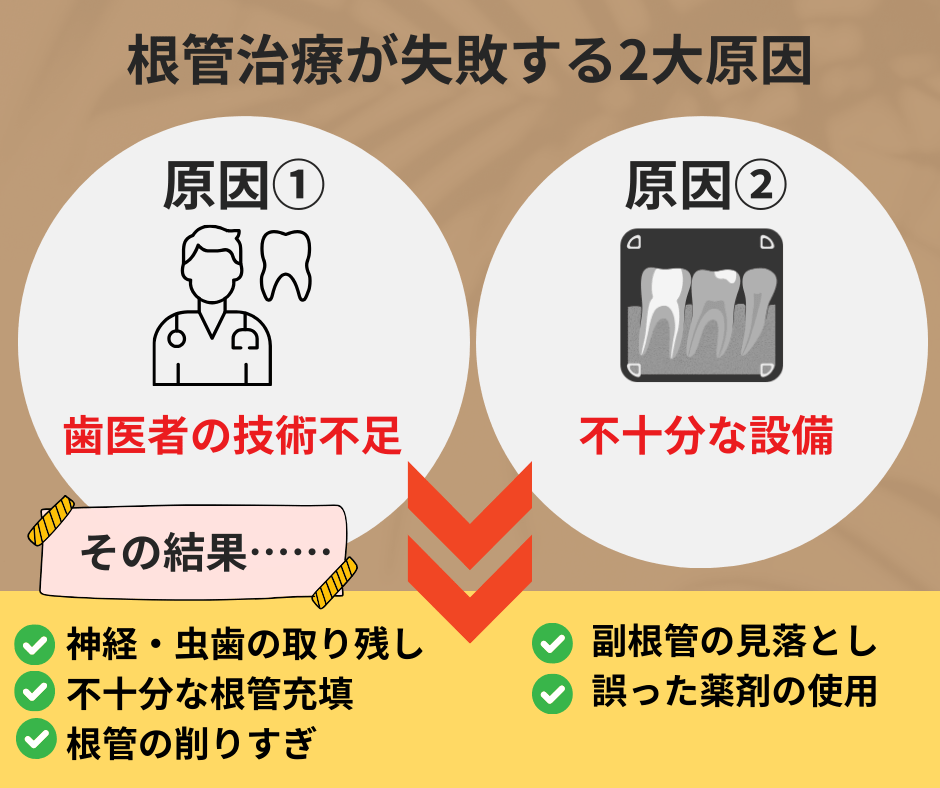

6.約5割の歯医者が失敗するほど根管治療の難易度は高い

ここまで「根管治療」についてお読みいただき、「神経が死んだ歯」には根管治療が必要であることを、ご理解いただけたと思います。

しかし、ここで一つ、根管治療を受けようと思う方に、どうしても知っておいていただきたい事実があります。

それは「根管治療は成功率5割に満たない難しい治療である」ということです。とくに、保険診療で受ける根管治療は「約半数が再発する」といわれます。

「歯医者なのに失敗することがあるの?」と驚かれるかもしれませんが、根管治療を成功させられる歯医者は、非常に少ないのが現状です。

さらに設備不足が原因で、満足な治療ができないケースもあります。

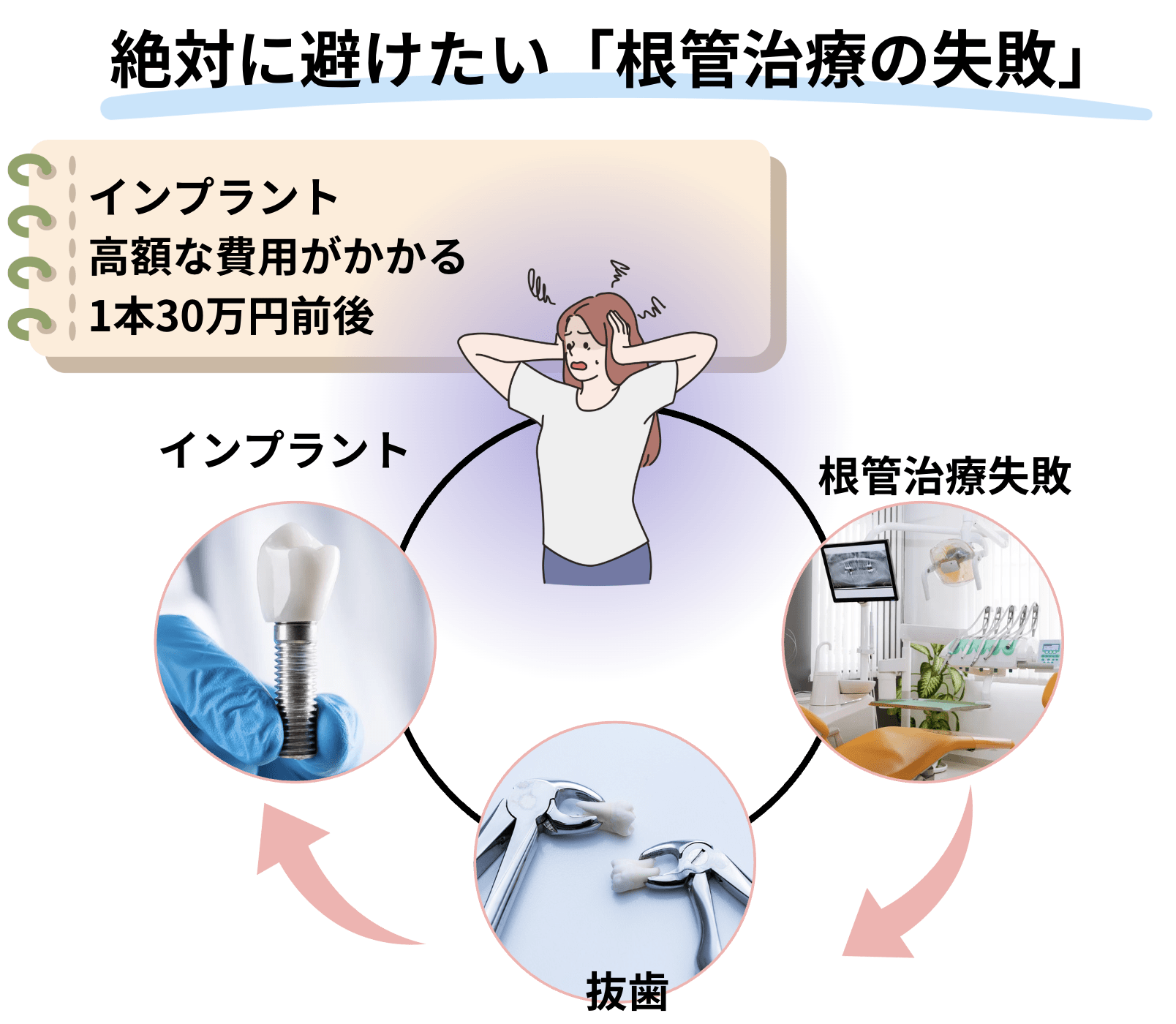

もし根管治療が失敗すれば、最悪は歯を失うことになります。

歯を失えば、次の選択肢は「インプラント」「入れ歯」「ブリッジ」の3つです。

なかでも「インプラント」は費用が高額なことで知られています。自分の歯を失った上に、高額な費用がかかる悪循環は、何としても避けたいですよね。

根管治療の失敗には、どんな原因があるのか、詳しくは「【セルフ診断】根管治療の失敗症状13つを歯科医が解説」の記事で解説しています。気になる方はぜひ、お読みください。

以上のことから、根管治療を任せる歯医者は厳選し、失敗しない歯医者を選ぶことが大切です。

7.【歯の神経が死んだ場合】根管治療を受ける歯医者の選び方

ここからは「歯の神経が死んでいるかも」と感じている方へ、根管治療を受ける歯医者の選び方を解説していきます。

ご説明したように、確かな技術で対応できる歯医者は限られています。ホームページの情報や口コミだけでは、その実力を正確に見極めることは難しいのが現実です。

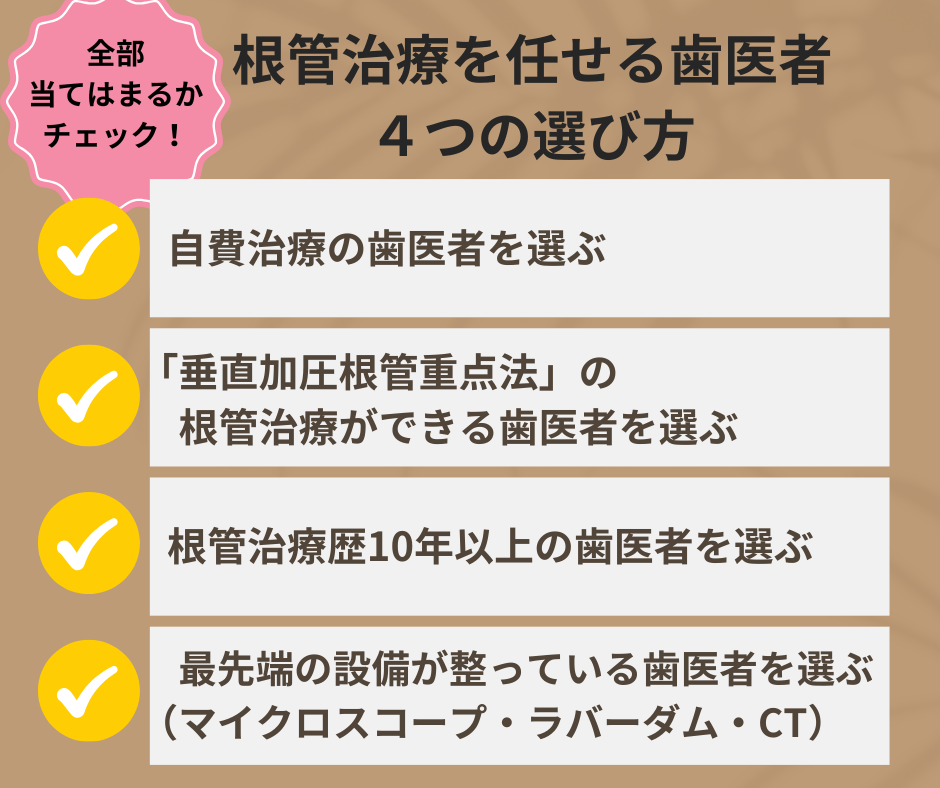

では、どうやって信頼できる歯医者を見つければいいのでしょうか?選ぶ際のポイントは、次の4つです。

根管治療を成功させ、再発しない経過を過ごすためには、上記4つを全て満たしている歯医者を選ぶことが大切です。

1つずつ一緒に見ていきましょう。

7-1.自費治療の歯医者を選ぶ

歯医者の選び方1つ目は「自費治療の歯医者を選ぶこと」です。

なぜなら、保険診療と比べ、自費診療の方が「根管治療の成功率が格段に高いから」です。

根管治療における「保険診療」と「自費診療」の違いについて、下記にまとめました。

上記の図をみてお分かりのとおり、保険診療の根管治療は、費用を抑えられる反面、治療に使える時間や器材に制限があるのが実情です。

そのため、どうしても再発リスクが高くなってしまいがちです。

一方で、自費治療を行っている歯医者では、精密機器(マイクロスコープやCTなど)を使って、より正確で丁寧な治療が可能になります。

また、自費診療では1回あたりの治療時間を十分に確保できるため、細菌をしっかり除去し、再発のリスクをおさえられます。

大切な歯を守るために、費用だけで判断するのではなく、「再発しにくい、質の高い治療」が受けられるかどうかを基準に、歯医者を選ぶことが大切です。

7-2.「垂直加圧根管充填法」の根管治療ができる歯医者を選ぶ

歯医者の選び方2つ目は「垂直加圧根管充填法」の根管治療ができる歯医者を選ぶことです。

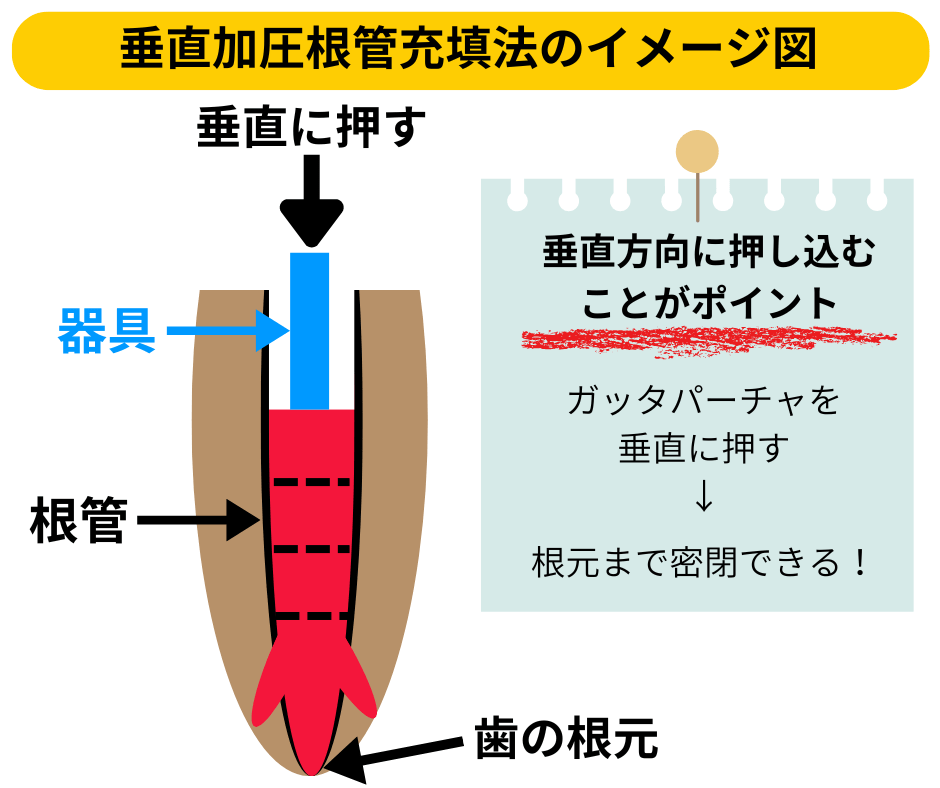

「垂直加圧根管充填法(すいちょくかあつこんかんじゅうてんほう)」は、根管治療の治療方法の一つです。

「垂直加圧根管充填法」は、温めた根管充填材(ガッタパーチャ)を根の先まで垂直にしっかり圧をかけて詰める方法で、従来の方法よりもすき間なく密閉できるのが特徴です。

垂直加圧根管充填法を行っている歯医者では、マイクロスコープを使用して根管の細かい部分まで確認しながら、精密な治療を行っています。

つまり「垂直加圧根管充填法ができる=高精度な根管治療ができる歯医者」の目安になるのです。

再治療のリスクを減らし、大切な歯を長く守るためには、垂直加圧根管充填法に対応しているかどうか必ず確認しておきましょう。

垂直加圧根管充填法について、詳しくは「根管治療後、激痛で寝れない!応急処置から根本解決まで専門医が解説」の記事で紹介しています。もっと深く知りたい方は、ぜひお読みください。

7-3.根管治療歴10年以上の歯医者を選ぶ

歯医者の選び方3つ目は、「根管治療歴10年以上の歯医者を選ぶこと」です。

根管治療は、歯医者にとって、高い専門性と経験が求められる治療です。なぜなら、歯の根っこ(根管)は非常に細く、個人差も大きいため、「見えない部分をどれだけ正確に治療できるか」が治療の成否を左右するからです。

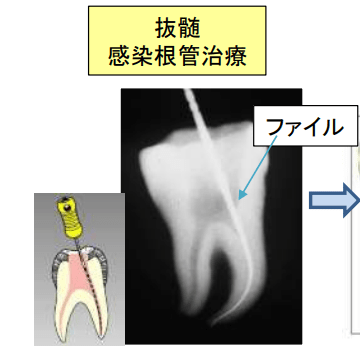

【湾曲した複雑な形状の根管】

複雑な形の根管を、正確に治療するには、長い経験と確かな技術が必要です。

そのため歯医者選びの際は「根管治療の経験年数」にも注目しましょう。10年以上の実績がある歯医者であれば、さまざまな症例を経験しており、複雑な根の形状や再治療の難症例にも対応できるはずです。

公式サイトの医師紹介ページや、医院のブログ、口コミサイトなどで「根管治療歴」や「これまでの症例」を確認してみましょう。

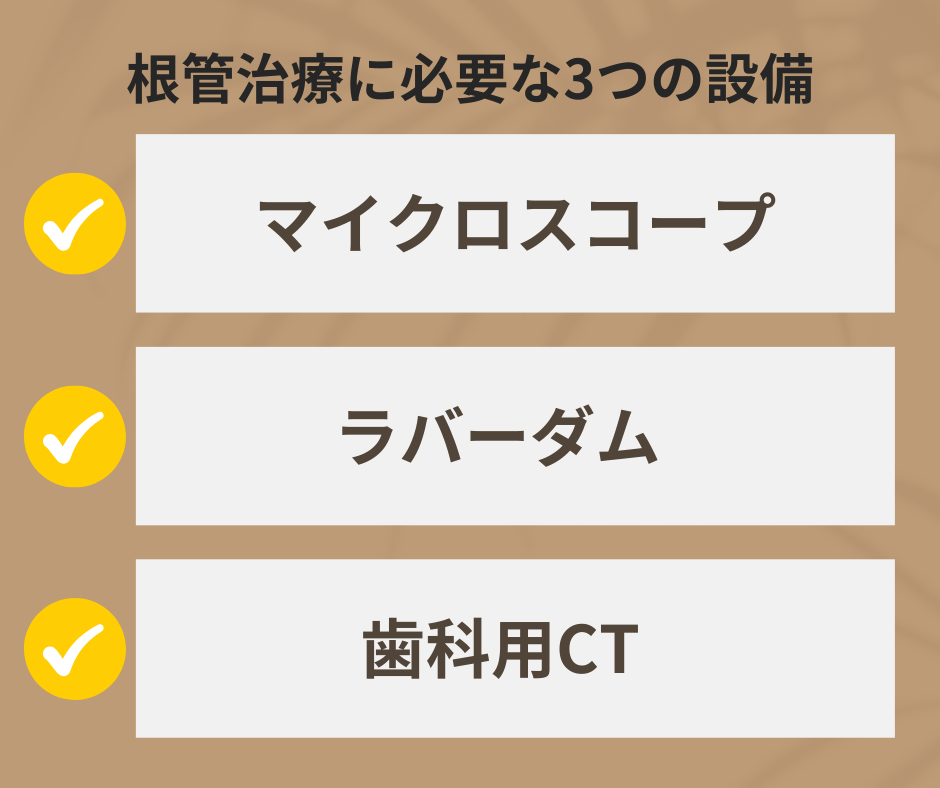

7-4.最先端の設備が整っている歯医者を選ぶ

歯医者の選び方4つ目は「最先端の設備が整っている歯医者を選ぶこと」です。

根管治療を成功させるために必要な設備は以下のとおりです。

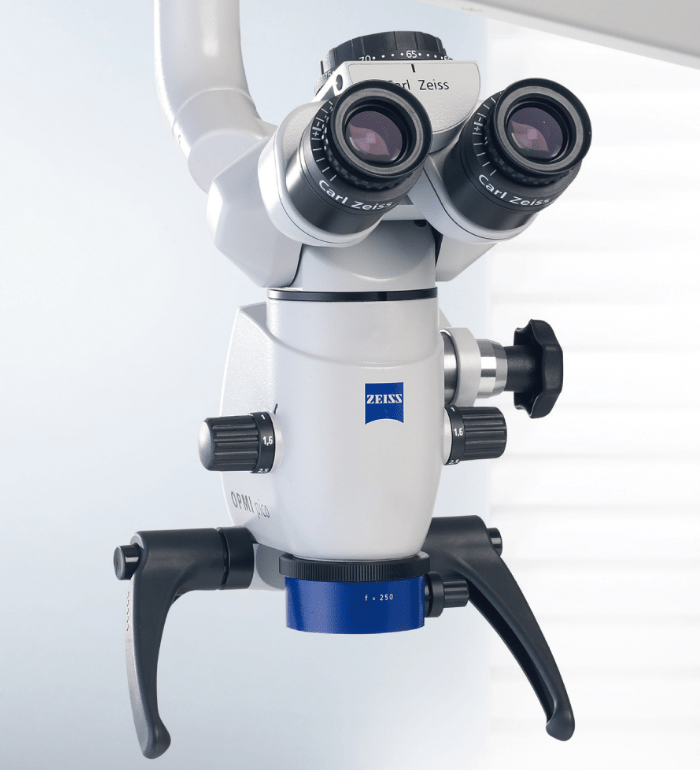

根管治療に必須の設備といえば、マイクロスコープです。マイクロスコープは歯科用顕微鏡で、肉眼では見えない根管内部を20倍以上に拡大できます。

【世界最高水準のカールツァイス社製マイクロスコープ】

マイクロスコープがあれば、根管の見落としや神経の取り残しリスクを大幅に減らせます。成功率が格段に上がるため、なくてはならない設備です。

マイクロスコープと同じくらい必須の設備となるのが「ラバーダム」です。ラバーダムとは、治療する歯だけを覆うゴム状のシートのことです。

【ラバーダム】

ラバーダムの役割は大きく2つあります。

- 根管内に唾液が入るのを防ぐこと

- 薬剤が口腔内に漏れ出ることを防ぐこと

根管治療は感染を避けるため、なるべく無菌下で行う必要があります。精密な根管治療を行なう上で、ラバーダムは必須です。

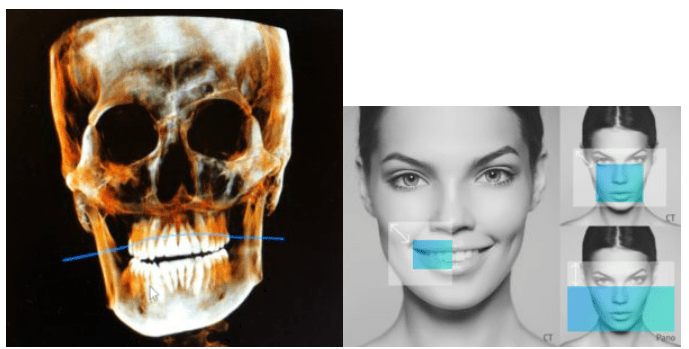

さらに、歯科用CTスキャンを導入している医院では、歯の根の形や状態を立体的に把握できます。これにより、事前に治療の難易度を判断したり、隠れた感染源を見つけ出したりといったことが可能になります。

【「Ray scan」の最上位モデル『α+200』】

根管治療は歯医者の技術や経験が何より大切ですが「精密な治療ができる環境が整っているか」も重要です。

技術と設備の両方が揃っていることが、根管治療成功の条件となります。歯医者を選ぶときは、設備の充実度も必ずチェックしましょう。

8.歯の神経が死んだ場合の根管治療は「垂直加圧式のエキスパート」がいる『ミライズ』へ

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

わたしたち『ミライズ』は、「大切な歯を、治療の失敗で失ってほしくない」という強い思いのもと、根管治療に力を入れています。

とくに、「神経が死んだ歯」の根管治療は非常に繊細で、少しの見落としや、すき間から再感染が起きてしまうことも少なくありません。

だからこそ、ミライズでは垂直加圧根管充填法を導入し、目に見えない歯の根の奥までしっかりと密封する精密な治療を行っています。

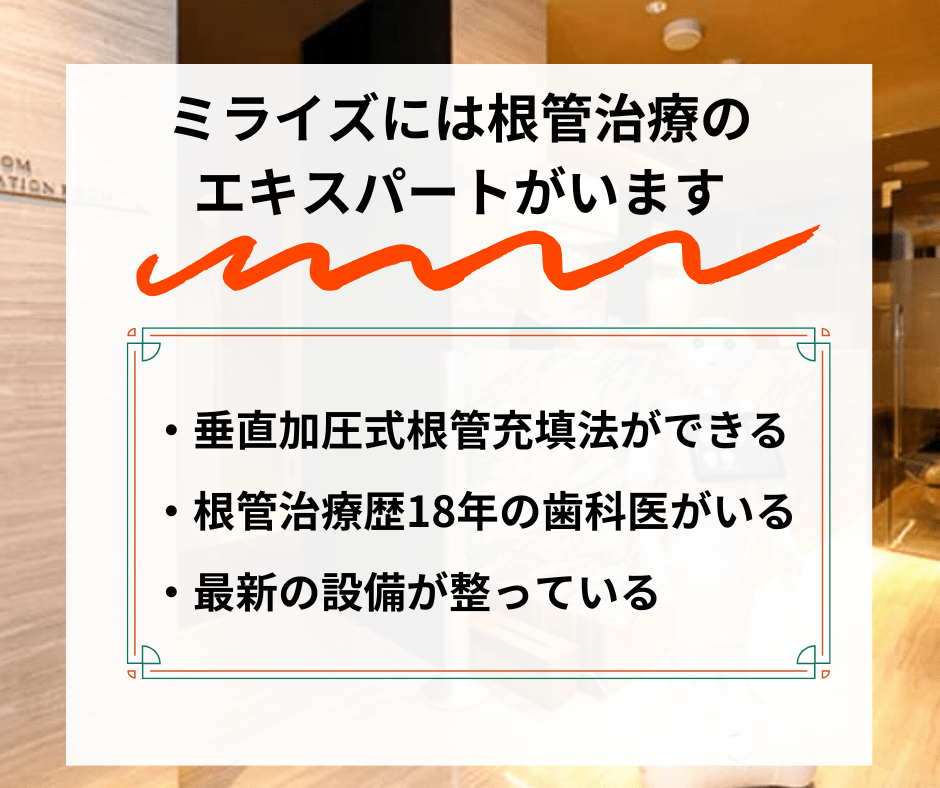

8-1.ミライズは根管治療のエキスパートがいます

ミライズでは「垂直加圧根管充填法」の根管治療を行っています。

実は難易度が高い根管治療のなかでも、「垂直加圧根管充填法」は「習得するのに10年以上かかる」といわれるほど難しい手法です。

そのため「垂直加圧根管充填法」ができる歯科医は、日本中を探しても数十人程度しかいません。

今やコンビニより数が多いといわれる歯医者のなかから、「垂直加圧根管充填法」のエキスパートを探し出すのは至難の業でしょう。

ミライズでは、自費の根管治療は専門医が担当します。安心してお任せください。

8-2.『ミライズ』は最新設備がすべて揃っています

ミライズでは、常に最善の治療を提供したいという想いのもと、最先端の設備を導入しています。

とくに、根管治療に欠かせない「マイクロスコープ」は、世界最高水準のカールツァイス社製のマイクロスコープを3台導入し、万全の体制を整えています。

【当院で採用している世界最高水準のカールツァイス社製マイクロスコープ】

「マイクロスコープ」を使用する際に欠かせないのが「ラバーダム」です。

【ラバーダム】

「7-4. 最先端の設備が整っている歯医者を選ぶ」で解説したとおり、ラバーダムは根管内に唾液が入るのを防ぎ、感染リスクを防ぐゴム状のシートのことです。

『ミライズ』の根管治療では、ラバーダムを必ず使用します。マイクロスコープとラバーダムを同時に使用するからこそ、精密で正確な根管治療が可能となるのです。

また、正確な診断に欠かせないのが「歯科用CT」です。CTはデジタルレントゲンでは判断しづらいケースで使用します。

『ミライズ』が導入しているCTは、Ray社のRay scan最上位モデル『α+200』です。

【「Ray scan」の最上位モデル『α+200』】

Rayscan『α+200』は、CTの撮影が最速4.9秒で完了します。患者様のご負担を最小限におさえることが可能になりました。

【CT撮影の範囲は最小から最大まで調整可能】

一般的なCTは撮影範囲が限られていますが、Ray scan『α+200』は、顔全体を撮影することもできる優れた設備です。

以上のとおり、『ミライズ』では最新の設備を整えて、精密な根管治療を行っています。質の高い治療で確実な結果を得たい方は、ぜひ『ミライズ』にお問合せください。

9.まとめ

この記事では「歯の神経が死んだときの症状や治療方法」を詳しく解説してきました。

「歯の神経が死んだとき」にあらわれる代表的な症状は以下の5つです。

歯の神経が死んだ状態を放置すると、以下のリスクがあります。

| 歯の神経が死んだ!放置すると、こうなります…… |

| ステップ①細菌が根元からじわじわ骨を侵食しはじめる ステップ②歯の根元に膿がたまる ステップ③歯を支える骨(歯槽骨)が溶ける ステップ④炎症が顎の骨まで広がり、溶かしはじめる ステップ⑤歯が抜け落ちる |

神経が死んだ歯の治療方法は「根管治療」一択です。

ミライズなら、垂直加圧根管充填法で、精密で再発しない根管治療を受けていただけます。

この先の将来、20年も30年もずっと自分の歯で生活するため、皆さまが最善の治療に出会えることを願っています。