お知らせ・お役立ち情報

NEWS & TOPICS

2025.02.05

ブログ

【歯科医監修】歯列矯正で歯肉退縮が起こる!原因と予防法を解説

「歯列矯正したら歯肉退縮が起こるって本当?」

「歯列矯正中に歯肉退縮が起きないよう予防できるのかな?」

あなたは今、こんな心配をしていませんか?

結論からいうと、歯列矯正に歯肉退縮リスクがあるのは本当です。

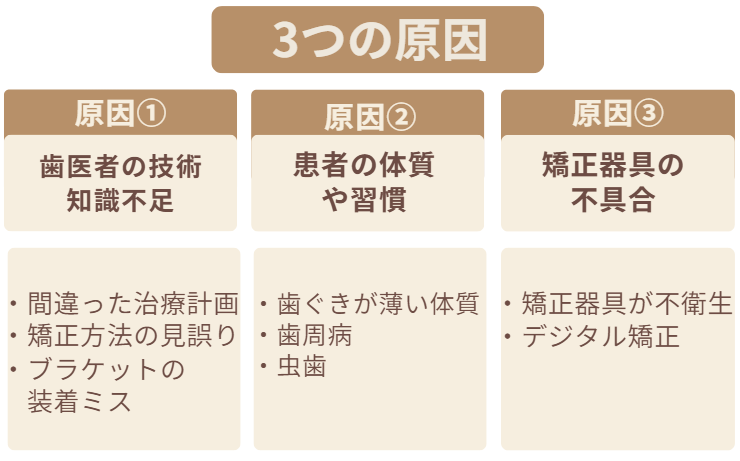

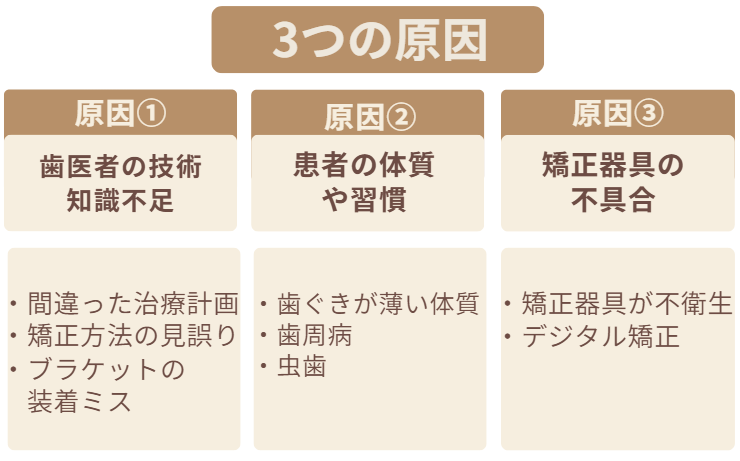

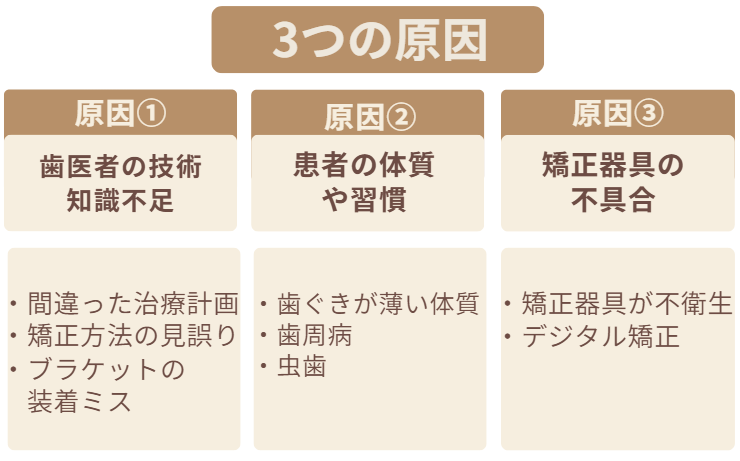

歯列矯正で歯肉退縮が起こる原因は、下記の3つです。

ひとたび歯肉退縮が起こると、「歯が長く見える」「歯根が露出する」といった見た目の影響が出ます。

さらに見た目だけでなく、知覚過敏や虫歯、歯周病のリスクも高まります。

前提として、矯正した人すべてが歯肉退縮になるわけではありませんし、対策次第で歯肉退縮リスクは最小限におさえることも可能です。

歯肉退縮の予防で、とくに重要なことは、

- 矯正開始の治療計画

- 矯正中のケア

の2つです。

そこで、この記事では、日本矯正歯科学会の認定医が「歯列矯正における歯肉退縮リスクと予防法」、さらには「矯正歯科医を選ぶポイント」を完全解説します。

「歯肉退縮の心配をせず、安心して歯列矯正をスタートしたい方」に役立つ内容となっています。ぜひ最後までお読みください。

1. 歯列矯正で歯肉退縮が起こるのは本当!歯肉退縮のメカニズムを解説

前述のとおり、歯列矯正が原因で歯肉退縮が起こる可能性はあります。

では、なぜ歯肉退縮が起こってしまうのでしょうか?

詳しくは「2. 歯列矯正で歯肉退縮が起こる3つの原因」でお伝えしますが、歯列矯正で歯肉退縮が起こるのは、大きく分けて「矯正歯科医側の原因」「矯正器具の原因」「患者側の原因」の3パターンがあります。

| 詳細 | |

| ①矯正歯科医側の原因 | ・治療計画の見誤り ・知識や経験、技術の不足 |

| ②矯正器具の原因 | ・マウスピース矯正の不具合 ・ブラケットの装着位置 |

| ③患者側の原因 | ・歯ぐきが薄いなどの体質 ・強い歯磨きなどの悪習慣 ・虫歯や歯周病 |

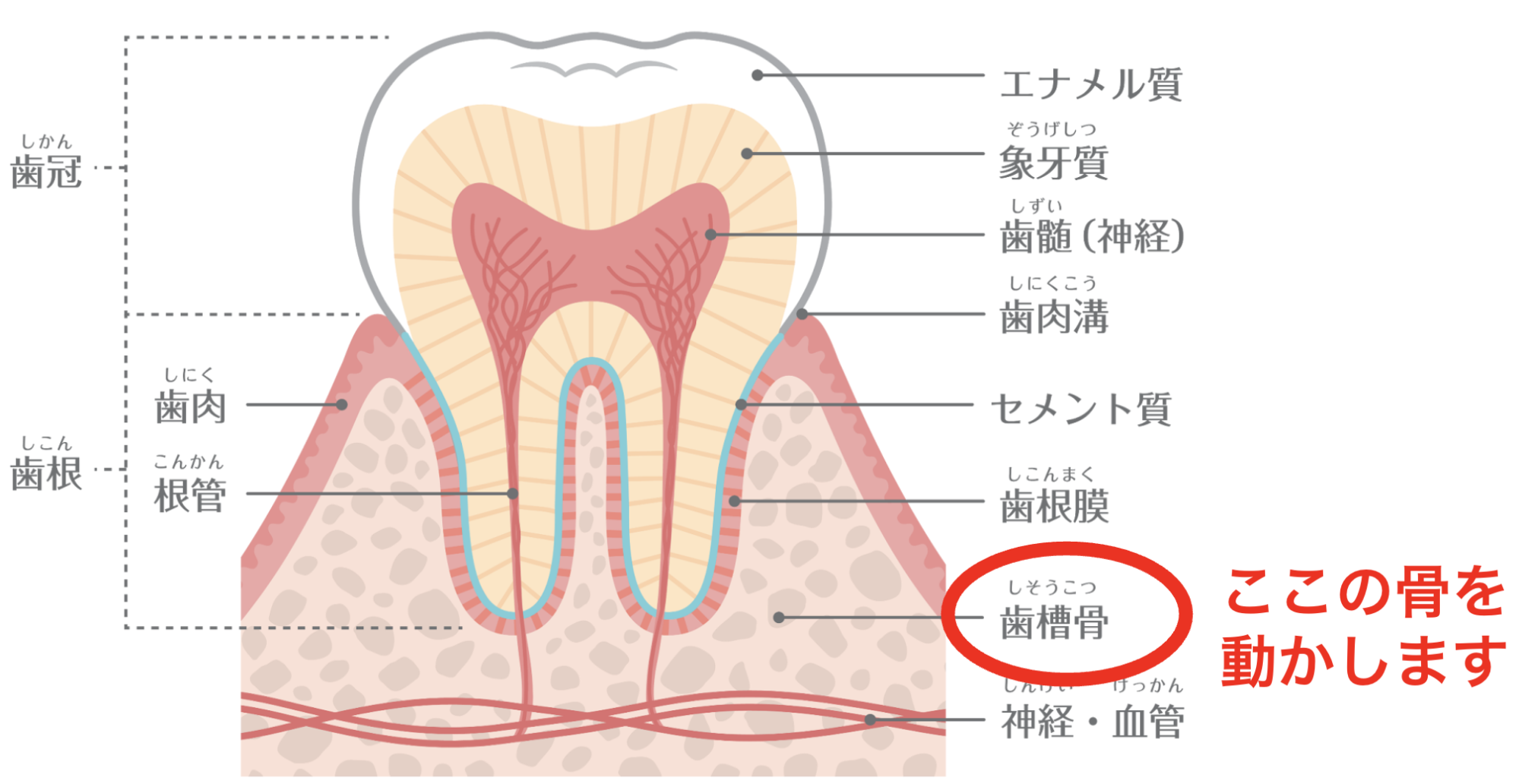

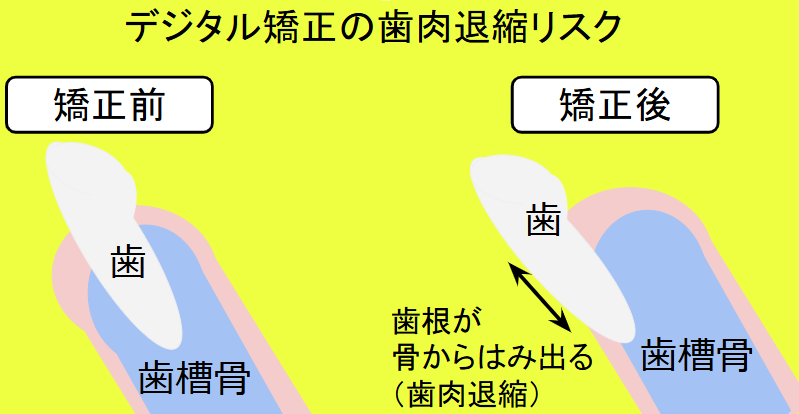

実は、歯列矯正は、歯を直接動かすわけではありません。歯を支える骨(歯槽骨)の形を変えることで、歯並びを整える治療です。

矯正器具で力を加えると、その力が歯根膜を通じて歯槽骨に伝わります。その結果、骨の「吸収」と「再生」(キレイな歯並びのために、最適な形になる)が起こることで、歯並びが良くなるのです。

ところが、矯正で過剰な力がかかると、骨(歯槽骨)が吸収されすぎて再生が追いつかなくなり、骨の厚みが減少します。

【歯肉退縮のイメージ図】

特に歯の移動方向の外側(唇側や頬側)では、歯槽骨が薄くなるため、歯肉がその形に従って下がってしまうのです。

矯正器具の力が強くかかりすぎると、歯を支える骨(歯槽骨)に過度な負担がかかります。

その結果、負担がかかった一部の歯に歯肉退縮が起こってしまうのです。

2. 歯列矯正で歯肉退縮が起こる3つの原因

歯肉退縮のメカニズムはご理解いただけたと思います。

せっかく高いお金と長い時間をかけて歯列矯正をしたのに、歯肉退縮が起こってしまっては残念どころではありませんよね。

結論、これから歯列矯正を始める予定の方は、下記の「歯肉退縮の3つの原因」をしっかりおさえておきましょう。

| 歯列矯正で歯肉退縮が起こる3つの原因 | |

| 歯医者側の原因 | 歯医者の技術や知識が不足している |

| 患者側の原因 | ・元々の歯ぐきが薄い ・矯正前から虫歯や歯周病がある |

| 矯正器具の原因 | ・矯正器具が不衛生である ・デジタル矯正(マウスピース)を受けた |

2-1. 【歯医者】歯医者の技術や知識が不足している

矯正で歯肉退縮が起こる一番大きな原因は、担当する歯医者の技術や知識が不足していることです。

歯医者の技術や知識の不足は、具体的に以下の3つに分類されます。

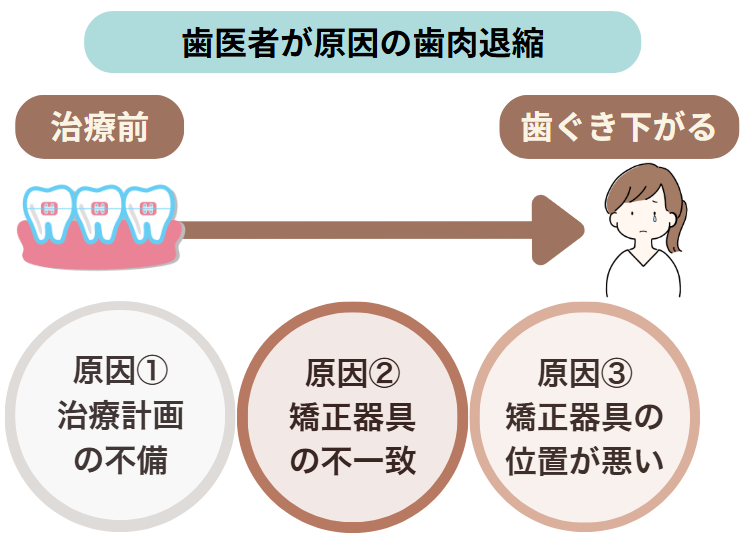

原因①の「治療計画の不備が原因の歯肉退縮」から解説します。

またこの場合は、「3-4.自分に合った治療計画を立ててくれる歯科医に相談する」ことが、最大の予防法となります。

原因①治療計画の不備

歯列矯正を成功させるためには、担当医が立てる治療計画が極めて重要です。なぜなら、骨格や歯列の状態を正確に見極める診断が必要だからです。

たとえば「抜歯をするか、しない(非抜歯)か」などで、治療計画は大きく変わります。とくに非抜歯矯正では、歯を抜かずにスペースを確保するため、歯列全体を外側に拡大する場合があります。

無計画に進めると歯並びや、かみ合わせに問題を引き起こすことがあります。歯肉退縮を防ぐためには、骨や歯ぐきに負担をかけないよう、正確な治療計画を立てる必要があるのです。

無計画に進めると歯並びや、かみ合わせに問題を引き起こすことがあります。歯肉退縮を防ぐためには、骨や歯ぐきに負担をかけないよう、正確な治療計画を立てる必要があるのです。

原因②矯正器具の不一致

歯肉退縮リスクとして、原因②の「矯正器具の不一致」もあります。

矯正器具の代表的なものは、

- マウスピース

- ブラケット(ワイヤー矯正)

です。

骨や歯肉の状態に配慮せず、矯正器具を選択すると、骨や歯肉に悪影響を与える場合があります。

そのため、矯正器具を決めるときは「骨格の状態」「生活習慣」などを総合的に見極めることが必要です。

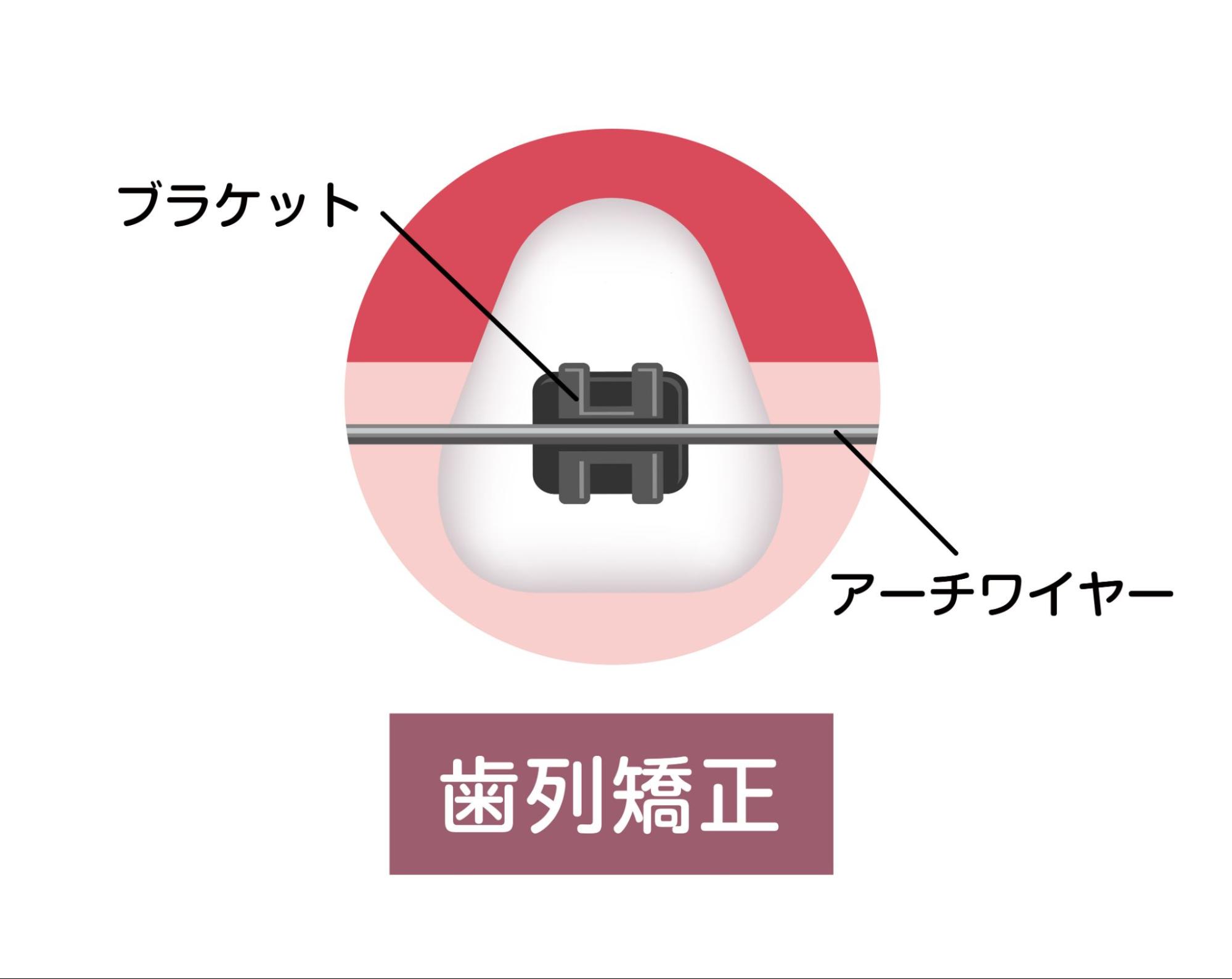

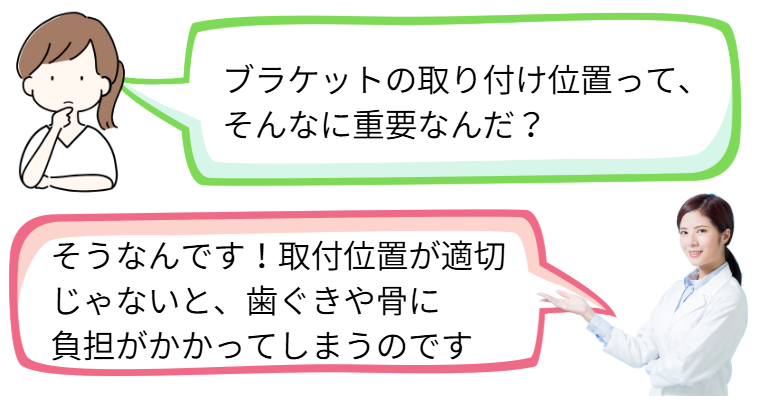

原因③矯正器具の装着位置に問題がある

歯肉退縮が起こる原因③は「矯正器具の装着位置に問題があるケース」です。

たとえば、ワイヤー矯正における「ブラケット」の装着位置が不適切な場合です。

【ワイヤー矯正のブラケット】

ブラケットが適切な位置に装着されていなければ、矯正力が均等に分散されず、一部の歯肉や歯槽骨に過度な負担がかかります。歯が不自然に移動し、歯肉退縮が起きやすくなってしまうのです。

解決策は「ブラケットを正しい位置に付けなおすこと」です。

ブラケットの位置が適切かどうかは、患者様側で判断できません。

まずは「技術と経験が十分ある矯正専門歯科医に任せること」が大前提。加えて、矯正中は定期健診を欠かすことがないように気を付け、何か気になることがあれば、歯科医師に相談するようにしましょう。

2-2. 【患者様】歯ぐきが薄い人・歯周病がある人・元々歯肉退縮がある人

患者様の体質や、矯正前のお口のなかの状態が要因で、歯肉退縮を起こすことがあります。

具体的に下記の方は、歯肉退縮を起こしやすい傾向があります。

- 元々歯ぐきが薄いタイプの方

例)歯ぐきが薄くて湾曲的しているタイプ(シンスキャロップタイプ)の方は、歯を支える骨(歯槽骨)も薄いことが多い。 - 矯正前から歯周病があった方

例)元々歯周病がある方は、そもそも歯肉退縮リスクが高い。予防法は歯周病を治してから歯列矯正を始めこと。 - 元々歯肉退縮がある方

例)元々歯肉退縮がある方は、歯列矯正でさらに進行してしまう可能性がある。

強い力でゴシゴシ歯磨きする癖がある

日常的に歯ぎしりや食いしばりがある

という生活習慣があると、元々歯肉退縮のリスクが高い。

歯列矯正をどのように進めていくのか、信頼できる矯正歯科医にじっくり相談することが必要です。

また、この場合は下記の予防も行いましょう。

3-1.虫歯や歯周病は治療してから矯正治療を受ける

3-2.歯ぐきを歯ブラシで擦りすぎない

3-3.矯正器具を清潔に保つ

2-3.【矯正器具が原因】デジタル矯正治療(インビザライン、マウスピース)を受けた

歯列矯正で歯肉退縮が起こる原因として「デジタル矯正治療を受けたケース」も考えられます。

| デジタル治療とは |

| デジタル矯正治療とはいわゆる「インビザライン」のようなマウスピース装置による矯正治療のこと。取り外しができる、治療中でも目立ちにくいなどの特徴がある。 |

デジタル治療で歯肉退縮が起こる原因は、歯槽骨や歯肉が無い部分に歯を動かしてしまうことがあるからです。

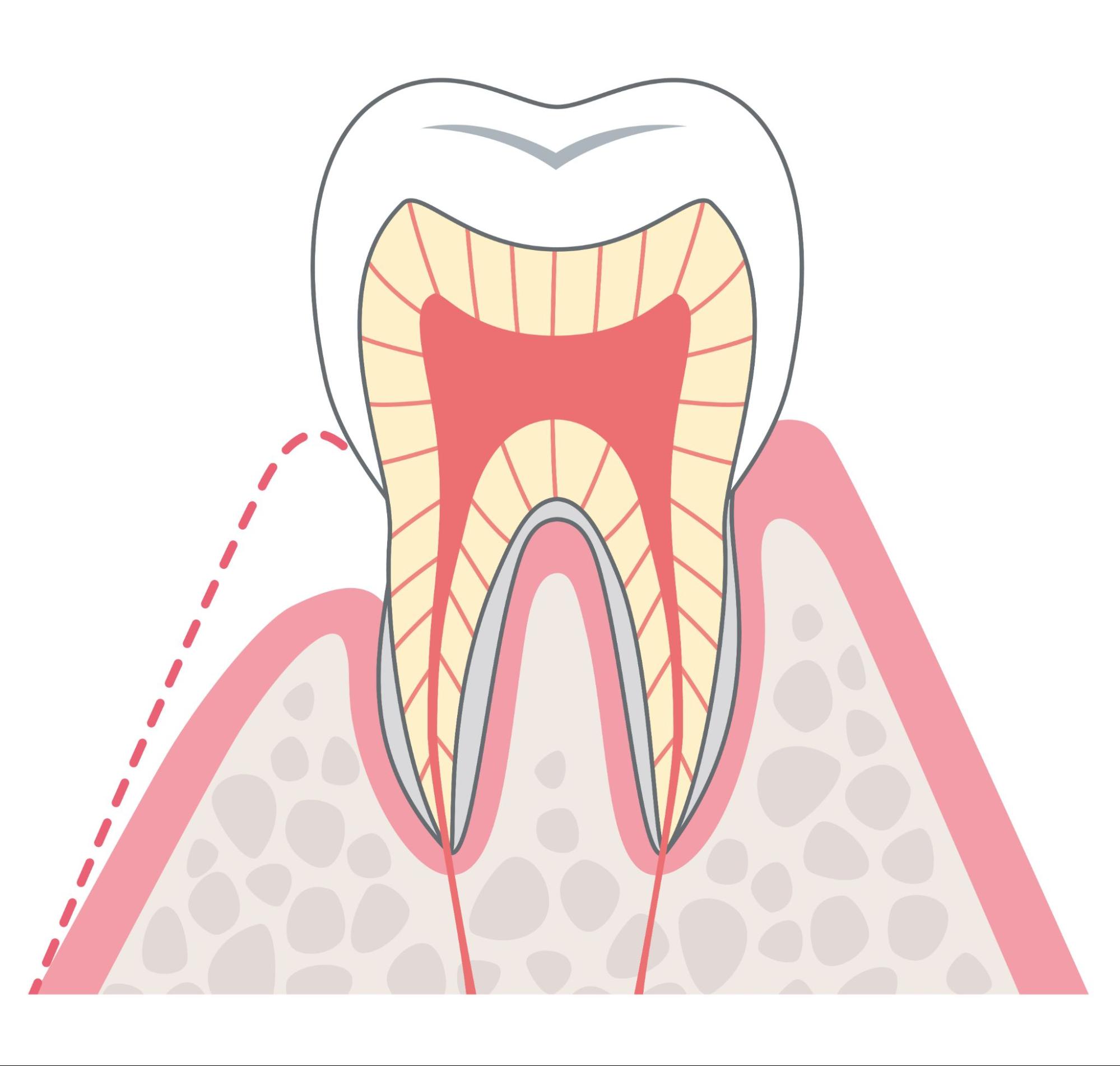

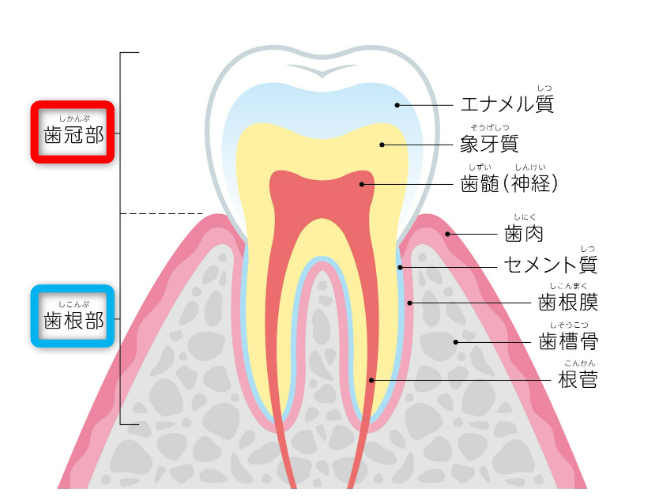

歯は、「歯冠部(しかんぶ)」と「歯根部(しこんぶ)」に分けられます。

下記の図のとおり、歯ぐきから露出している部分が歯冠部、露出していない部分が歯根部です。

【歯の構造】

インビザラインのようなマウスピース矯正は、歯根部のコントロールがうまくできないケースがあります。

マウスピースの力が歯冠部だけに伝わると、歯冠が動いても歯根が適切な方向に動きません。その結果、歯が傾いたり、不安定な位置に留まる可能性があります。

本来、露出していない歯根部が骨からはみ出してしまい、最終的に歯肉退縮が起こってしまいます。

出典:Mouth Peace 矯正歯科公式サイトをもとに筆者作成

マウスピース矯正で歯肉退縮を起こさないためには、治療前の診断から治療計画はもちろん、治療中の定期的なチェックが必須です。

もし、知識や経験の乏しい歯科医のもとで治療を行ったとしたら、歯肉退縮以外にも、さまざまなリスクが起こり得るでしょう。

リスクを最小限におさえるための正しい歯科医選びは「歯肉退縮リスクを最小限にする矯正歯科医を選ぶポイント」で詳しく解説します。

3.矯正治療で歯肉退縮を起こさないための予防4つ

ここまでで、歯列矯正における歯肉退縮の仕組みやリスクについて、ご理解いただけたのではないでしょうか。

結論、歯列矯正を始める前に以下の4つの予防方法をおさえておけば、歯肉退縮のリスクは大きく回避できます。

| 歯列矯正で歯肉退縮を起こさないための予防方法 |

| ①【患者様】虫歯や歯周病は治療してから矯正治療を受ける ②【患者様】歯ぐきを歯ブラシで擦りすぎない ③【患者様】矯正器具を清潔に保つ ④【歯医者】自分に合った治療計画を立ててくれる歯科医に相談する |

1つずつ詳しく見ていきましょう。

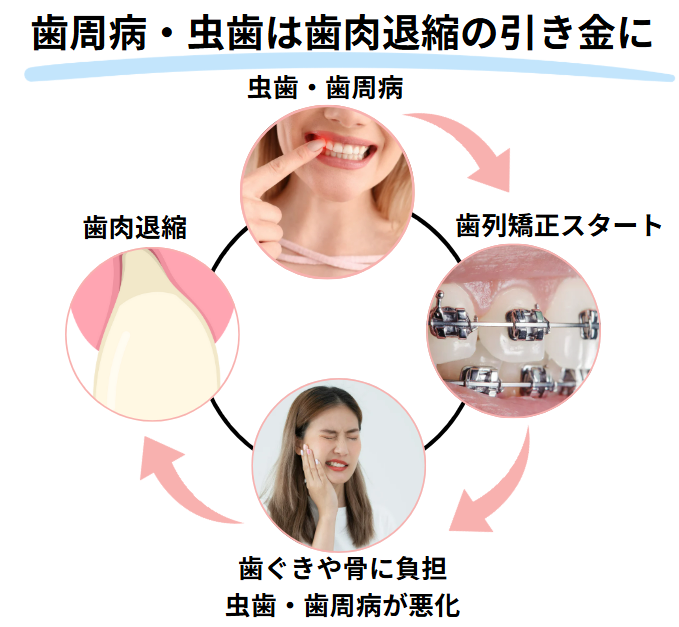

3-1.虫歯や歯周病は治療してから矯正治療を受ける

歯肉退縮の予防法1つ目は「虫歯や歯周病は治療してから矯正治療を受けること」です。

虫歯や歯周病は、歯肉退縮の直接的な原因になります。矯正治療を始める前に、虫歯や歯周病をしっかり治療しておきましょう。

歯列矯正を始めると、矯正器具が邪魔になり、虫歯治療や歯周病治療が進めにくくなります。

虫歯や歯周病が悪化すると、歯肉退縮のリスクは上がるという悪循環になりかねません。

歯肉退縮予防で大事なのは、歯列矯正を始める前に、歯の健康状態を確認しておくことです。

3-2.歯ぐきを歯ブラシで擦りすぎない

歯肉退縮の予防法2つ目は「歯ぐきを歯ブラシで擦りすぎないこと」です。

とくに歯ぐきが薄いタイプの方は、歯ブラシ習慣が原因で歯肉退縮のリスクが高まります。

歯肉退縮を防ぐためには、以下の4つに注意して歯磨きをしましょう。

| 歯肉退縮を防ぐ!歯磨きの4つの注意点 |

| 注意①:堅い歯ブラシを使わない(やわらかめの歯ブラシ推奨) 注意②:強い力でゴシゴシ磨かない(優しく磨く) 注意③:横に向かって磨くかない(45度の角度) 注意④:歯磨きをしすぎない |

歯ぐきは横からの力に弱いため、歯ブラシを真横から当ててゴシゴシ磨く方法は厳禁です。

なるべくやわらかめの歯ブラシを使うことも大切です。歯と歯肉の境目を磨くときは、斜め45度の角度を意識しましょう。

出典:日本歯科医師会「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指導マニュアル」

ひとたび歯肉退縮してしまった歯ぐきを、完全に元に戻すこはできません。

日頃の歯磨き習慣を改善し、歯ぐきの健康を守ることが大切です。

3-3.矯正器具を清潔に保つ

歯肉退縮の予防法3つ目は「矯正器具を清潔に保つこと」です。

矯正器具に汚れやプラークがたまると、虫歯や歯周病のリスクが上がります。

そもそも歯列矯正は歯を動かすので、歯ぐきや骨にストレスがかかります。歯肉組織が健康であれば問題ありませんが、もし虫歯や歯周病になると、組織の適応力が低下し、歯肉退縮のリスクが高まってしまいます。

歯肉退縮リスクを考慮するなら、歯列矯正中の虫歯や歯周病は絶対に避けなければなりません。

矯正器具を清潔に保つためには、以下のポイントを抑えましょう。

| 矯正器具を清潔に保つポイント | |

| ブラケット、ワイヤー、バンド | ・装置の周りも歯ブラシできれに磨く ・専用の矯正用歯ブラシや歯間ブラシを使用する ・定期的に歯医者でチェックしてもらう |

| マウスピース | ・歯磨きしたあとに装着する ・専用ブラシや専用洗浄剤を使用する ・ケースも常に清潔にする ・指定された交換時期を守る |

矯正治療中に歯肉退縮を防ぐには、矯正器具を清潔に保つことが欠かせません。

毎日のケアで虫歯や歯周病から歯を守り、歯肉退縮を予防しましょう。

3-4.自分に合った治療計画を立ててくれる歯科医に相談する

歯肉退縮の予防法4つ目は「自分に合った治療計画を立ててくれる歯科医に相談すること」です。

歯列矯正の目的は、適正なかみ合わせを実現することにあります。

そのため治療前には、歯や骨格的なことはもちろん、顎関節や筋肉なども総合的にチェックした上で、治療計画を立てることが必要です。

治療計画とは、具体的に以下のものを指します。

- 矯正方法についてメリット・デメリットを踏まえたベストな選択を提示してくれる

- 抜歯か非抜歯か、リスクを踏まえた適切な判断をしてくれる

- 無理のない矯正期間を設定してくれる

歯列矯正で歯肉退縮リスクがある理由は、無理に歯を動かすことで、歯槽骨や歯肉に過度な負担がかかるからです。

最初から適切な治療計画を立てていれば、歯肉退縮のリスクは大きく減らせます。

歯列矯正を受ける上で、歯肉退縮を防ぐには、信頼できる矯正歯科医を選ぶことが最重要です。

矯正歯科の選び方については「歯肉退縮のリスクを最小限にする矯正歯科医を選ぶポイント」の章で詳しく解説します。

4. 矯正治療で歯肉退縮が起きた場合の治療法

歯列矯正における歯肉退縮のリスクや予防方法について、ご理解いただけたと思います。

確かな技術と経験を兼ね備えた歯列矯正専門医のもとで治療を受ければ、歯肉退縮のリスクは最小限に抑えることが可能です。

結論、現代の医学では、退縮した歯ぐきを再生することはできません。ただし、下がってしまった歯ぐきを再生する治療はあります。それが「根面被覆術(こんめんひふくじゅつ)」です。

| 根面被覆術(こんめんひふくじゅつ)とは |

| 根面被覆術は、患者自身の口蓋から結合組織を採取し、露出した歯根面を覆うように移植する歯周外科手術のこと。 |

根面被覆術に対応できる歯科医院は、外科手術に対応できること、歯周病疾患に精通した歯科医が在籍していることなどが条件です。

【根面被覆術~患者自身の口蓋(上顎など)から結合組織を採取~】

根面被覆術が成功すると、新しい歯ぐきが形成されて、露出していた歯の根元がしっかり覆われます。

【根面被覆術~露出していた歯の根元が覆われる~】

根面被覆術のメリットとデメリットを確認してみましょう。

| 詳細 | |

| 根面被覆術のメリット | ・成功すれば見た目が改善される ・知覚過敏が改善する ・歯周病のリスクが軽減される |

| 根面被覆術のデメリット | ・見た目が改善しない場合もある ・すべての人が受けられるわけではない ・自費治療のため費用が高額になる |

根面被覆術のメリットは、見た目だけでなく、機能面も回復できることです。

歯肉退縮は、歯列矯正だけでなく、加齢や歯磨き習慣など、さまざまな要因で起こります。歯肉退縮が起こったら、自然治癒することはありません。

対策をしていても歯肉退縮が起こってしまったときには、「根面被覆術」も有効な選択肢のひとつです。

| ミライズは「根面被覆術」に対応!万が一のときはご相談ください |

| 歯列矯正のエキスパート「ミライズ」は、根面被覆術にも対応しています。「矯正治療を受けたいけど、歯肉退縮のリスクが心配」という方は、患者様の未来をトータルサポートするミライズへご相談ください。 |

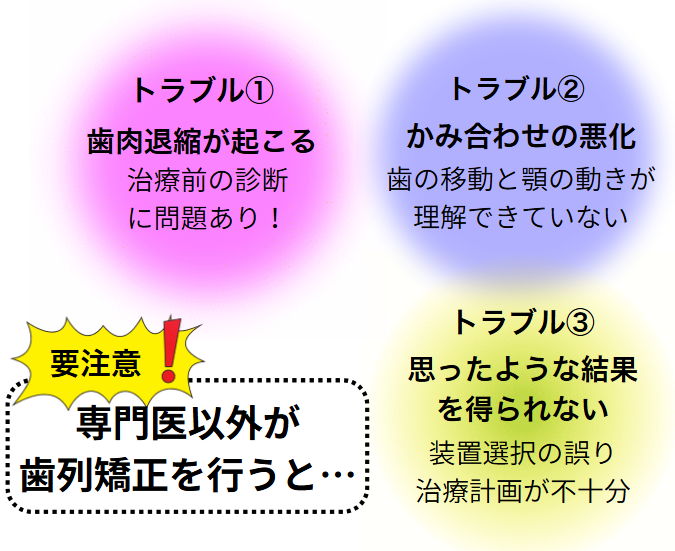

5. 矯正治療で歯肉退縮が起こるリスクを減らすなら歯医者選びが最重要!

ここまでお読みいただければ、お分かりのとおり、歯列矯正の歯肉退縮リスクを最小限にするためには、歯医者選びが最重要です。

歯肉退縮のリスクは矯正専門医による、

- 正確な診察

- 実績に裏付けられた治療計画

で大幅に軽減できます。

歯列矯正は、単に歯並びを良くすれば成功というわけではありません。たとえ見た目が美しく整ったとしても、歯肉退縮やかみ合わせの不具合が起こってしまっては本末転倒です。

患者様のお口の状態は一人ひとり違います。リスクを最小限におさえ、慎重に治療計画を作成する必要があるのです。

とはいえ、患者側は専門家ではないため、「治療計画が適切なのか?」「信頼できる矯正歯科医なのか」を見極めるのは、正直難しいですよね。

次章「6. 歯肉退縮リスクを最小限にする矯正歯科医を選ぶポイント」で、矯正歯科医の選び方を詳しく解説します。

6. 歯肉退縮リスクを最小限にする矯正歯科医を選ぶポイント

ここまでお読みいただいた方ならお分かりのように、歯列矯正でもっとも重視すべきは「歯医者選び」です。

インビザライン(マウスピース)などデジタル矯正の登場で、今は気軽に歯列矯正をする人が増えました。しかし、同時に歯列矯正に関するトラブルも増加しています。

デジタル矯正そのものが悪いというわけではなく、それを取り扱う歯科医の知識不足がトラブルを招いているのです。

歯肉退縮含め、歯列矯正のリスクを避けるためには、歯列矯正治療に精通した専門医を選ぶことがポイントです。

具体的には、以下の5つのポイントをおさえましょう。

| 歯肉退縮リスクを最小限にする矯正歯科医を選ぶポイント |

| ①日本矯正歯科学会の認定医が在籍している ②歯周疾患に対するケアを行なっている ③複数の矯正装置の取り扱いがある ④自分にあった治療計画を立てる技術と設備がある ⑤矯正歯科と一般歯科の連携が取れており、トラブルに対応できる |

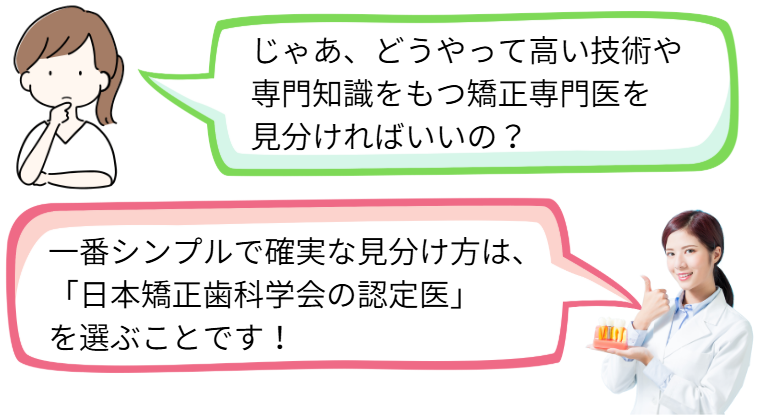

6-1. 日本矯正歯科学会の認定医が在籍している

矯正歯科医選びのポイント1つ目は「日本矯正歯科学会の認定医が在籍していること」です。

日本矯正歯科学会の認定医は、歯科医全体の2.5%しかおらず、歯列矯正として専門知識や高い技術を持つ専門医であることを、客観的に裏付ける称号です。

| 日本矯正歯科学会の認定医について |

| 認定医は、矯正歯科医療に関し、適切な学識、技術、経験を有する者と規定しています。 認定医の資格は、申請において学会指定研修施設における基本研修と臨床研修からなる5年以上の研修修了と診療活動ならびに学術活動の実績などが求められます。 |

実は、歯列矯正は歯科医師免許さえ持っていれば、看板を掲げられるのをご存じでしょうか。

ところが、「虫歯治療などの一般歯科」と「歯列矯正」はまったく異なる分野であり、それぞれに必要な知識や技術があります。

「歯医者であれば矯正もできる」というのは大きな間違いなのです。

とくにマウスピース矯正を取り扱う歯医者のなかには、歯列矯正の専門的知識がないままに治療を行っているケースもあります。

専門知識が無ければ、歯肉退縮のリスクも予見できないでしょう。

歯列矯正はミリ単位のかみ合わせを整える、非常に繊細な治療です。知識や経験が不足している歯医者が行ったとしたら?思い通りの結果を得られないのは確実です。

とはいえ、技術や知識は目に見えるものではないため、患者様が見ても判断できません。だからこそ、矯正専門医として一定以上の実績を認められた「日本矯正歯科学会の認定医」を選ぶことが重要です。

| 日本矯正歯科学会の認定医の調べ方 |

| 日本矯正歯科学会の認定医については、日本矯正歯科学会のホームページで検索できます。

各矯正歯科医のホームページに掲載されていることもありますし、電話で確認してみるのもおすすめです。 |

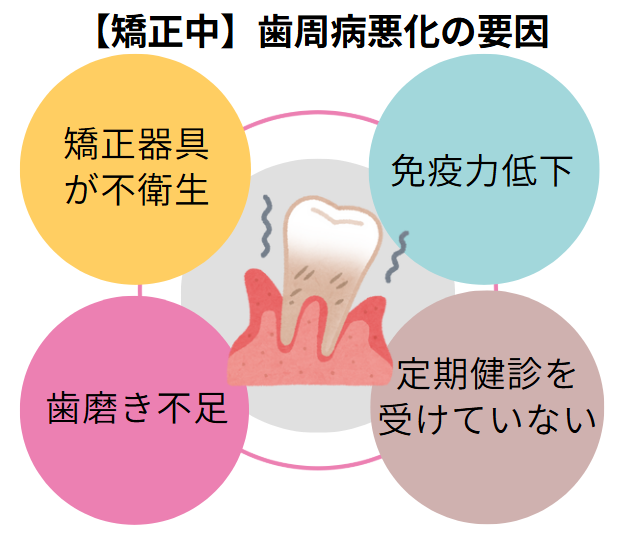

6-2. 歯周疾患に対するケアを行なっている

矯正歯科医選びのポイント2つ目は「歯周疾患に対するケアを行なっていること」です。

歯列矯正は約1年〜3年と長期間続く治療です。治療中の歯磨きや生活習慣、矯正の影響などさまざまな要因から、矯正中に歯周病を引き起こすことがあります。

歯列矯正を始めるときは、矯正専門医以外に、歯周疾患などの「一般歯科」に対応しているか確認しましょう。

矯正治療では、歯が移動することで歯肉や骨に負担がかかります。ただでさえ歯ぐきや骨に負担がかかっているのに、

- 矯正器具の不衛生

- 歯磨き不足

- 定期健診未受診

- 免疫力低下

といった要因が引き金になり、歯周病になってしまうことが考えられます。

歯周組織が健康な状態でなければ、歯肉退縮や骨吸収といったリスクがより高まってしまうのです。

歯肉退縮を含む歯周疾患にならないためには、「3.矯正治療で歯肉退縮を起こさないための予防4つ」で解説した予防法を意識しましょう。

そのうえで、万が一、歯周疾患になったときを想定して、歯列矯正と一般歯科の両方の専門家が在籍している歯医者を選びましょう。

6-3. 複数の矯正装置の取り扱いがある

矯正歯科医選びのポイント3つ目は「複数の矯正装置の取り扱いがあること」です。

矯正器具の種類には、大きく分けて以下の3パターンがあります。特徴とともに見てみましょう。

| 矯正器具の種類 | 特徴 |

| 表側矯正 (ワイヤー矯正) |

・歯の表側に矯正装置を付けて歯並びを整える ・さまざまな歯並びの治療に対応できる ・歯が磨きにくい |

| 裏側矯正 (舌側矯正、リンガルブラケット矯正) |

・歯の裏側に矯正装置を付けて歯並びを改善する ・装着が難しく、歯科医師の技術が必要になる ・矯正装置が目立ちにくい |

| マウスピース型矯正歯科装置 | ・透明なマウスピースで歯並びを整える矯正方法 ・痛みが少なく、自分で矯正装置を着脱できる ・適応できる症例が限られる |

歯列矯正を始めるときは、上記のすべての矯正器具を扱っている歯医者を選びましょう。

なぜなら、歯並びやお口のなかの状態によって、合う矯正器具が異なるからです。

たとえば、近年人気のマウスピース型矯正でいうと、「八重歯が目立つような乱ぐい歯や、著しく前歯が前突しているような歯」には不向きです。

【八重歯や乱ぐい歯のイメージ】

マウスピース型矯正だけで対応できない症例は、ワイヤー型矯正を組み合わせることもあります。ところが、マウスピース矯正専門の歯医者では、患者様一人ひとりに合わせた最善の治療を提案できません。

合わない矯正器具は、かみ合わせに悪影響を及ぼし、歯肉退縮のリスクも高まります。

矯正歯科を選ぶときは、かみ合わせや機能面を重視し、複数の矯正装置を取り扱っている歯医者を選ぶことが重要です。

6-4. 症例に合った治療計画を立てる技術と設備がある

矯正歯科医選びのポイント4つ目は「症例に合った治療計画を立てる技術と設備があること」です。

かみ合わせは実にデリケートであり、ミリ単位の調整が必要です。

リスクを最小限におさえるためには、

- 正確な診断をもとにした治療計画

- 計画を進めるための設備

の両方が必要です。

具体的には、

- 歯や骨格

- 顎関節

- 筋肉の状態

を正確に見極めて診断を行い、その診断をもとに治療計画を立てます。

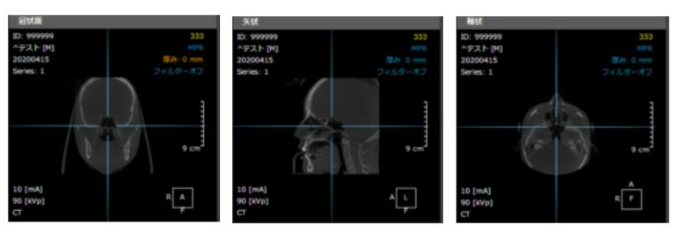

正確な診断を行うには、矯正歯科医の技術と経験が大前提ですが、もうひとつ大事なのは「充実した設備」です。

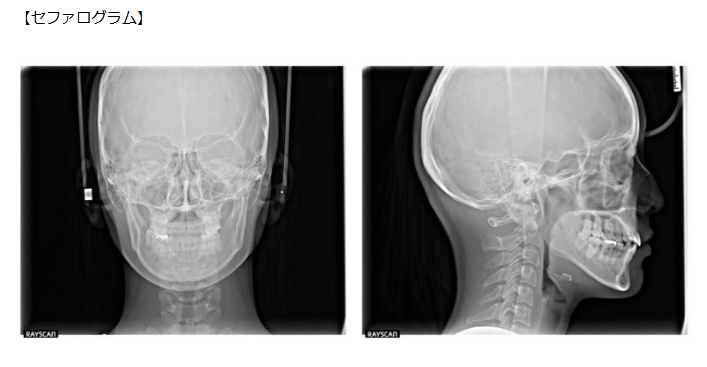

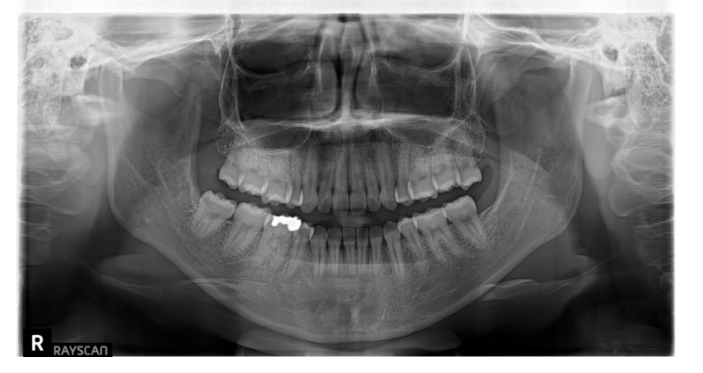

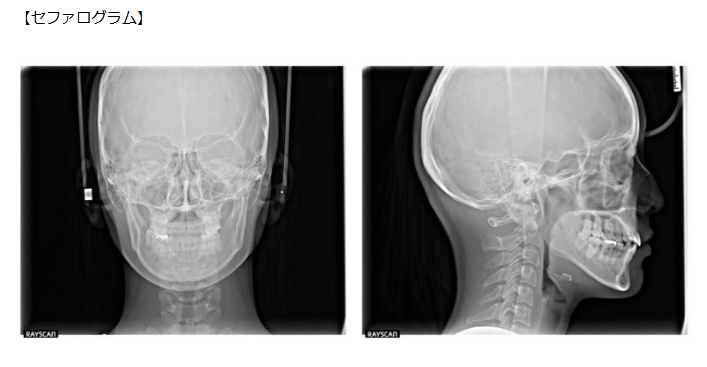

たとえば、一般的なレントゲンだけでなく、「セファログラム」を使用することで、顎の上下の大きさ・骨格のズレ・あごの形・歯の傾斜角(※)・口元の全体的なバランスなど、肉眼で見ただけでは分からない部分を分析・診断できます。

歯科用CTは正確な診断に欠かせません。3Dスキャナーがあれば、矯正後の状態をその場でシミュレーションできます。

| 歯列矯正に必要な設備 |

| ・歯科用CT 歯や骨の断面を撮影できる装置  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト ・セファログラム X線を照射して横顔や顔の正面を撮影するレントゲン写真  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト 出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト・光学3Dスキャナー 歯や口腔内の形状をデジタルデータとして取得できる機械  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト ・パノラマレントゲン 歯や顎の骨、顎関節、歯周組織などを一度に広範囲で撮影できる機械  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト 出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト |

上記のように、設備が整っていることは、矯正治療の質に大きく関わります。

「症例に合った治療計画を立てる技術」と「設備が整っていること」の両方があって、はじめて、矯正を正しく進められます。

6-5. 矯正歯科と一般歯科の連携が取れており、トラブルに対応できる

矯正歯科医選びのポイント5つ目は「矯正歯科と一般歯科の連携が取れており、トラブルに対応できること」です。

トラブルとは、主に虫歯や歯周病のリスクを指しています。歯列矯正中はどうしても歯磨きがしづらくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

もし矯正中に虫歯や歯周病になってしまったら、担当は「一般歯科」といわれる歯医者になります。

通常、矯正歯科は歯列矯正に関する治療のみを行うため、もし矯正中に虫歯や歯周病などのトラブルが起こったら、別の歯医者に診てもらわなければなりません。

1つのクリニックで矯正歯科と一般歯科の連携が取れていると、トラブルにすぐ対応できます。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

| 矯正歯科と一般歯科の連携が取れているメリット |

| ①虫歯の治療ができる 矯正前や矯正中に虫歯がみつかれば、すぐに治療できます。 ②歯周疾患の治療ができる 歯肉退縮を含む歯周病がみつかれば、すぐに対応できます。 ③口腔衛生指導ができる 歯科衛生士が在籍していれば、虫歯や歯周病を予防できるよう口腔衛生指導ができます。 ④抜歯や仮歯に対応できる 抜歯が必要な矯正の場合、クリニック内で抜歯ができます。抜歯後に仮歯を作ることがありますが、それも一般歯科の領域です。 |

上記のように、矯正歯科と一般歯科の連携が取れていれば、矯正中のトラブルに即対応できます。同じクリニック内で対応できることは、患者様の安心に直結するはずです。

今から歯列矯正を始めようと考えている方は、矯正歯科と一般歯科の連携が取れている歯医者を選びましょう。

7. 安心の矯正なら日本矯正歯科学会の認定医がいる『ミライズ』へ

ここまでお読みいただいた方は、歯列矯正における歯肉退縮のリスクについて、正しくご理解いただけたと思います。

「名医のもとで、リスクを最小限におさえた歯列矯正を受けたい」

「自分で矯正歯科医を選ぶのは自信がない……」

こんな風に考えている方は、ミライズ矯正歯科にご相談ください。

ミライズには、安心して矯正を受けていただける環境が、すべて整っています。

| わたしたち「ミライズ」の強み |

| ①日本矯正歯科学会の認定医がいる ②矯正に必要な設備や備品がすべて揃っている ③あらゆる矯正装置の取り扱いがある ④矯正歯科と一般歯科の連携が取れる ⑤外科手術にも対応している |

1つずつご紹介します。

7-1. ミライズなら日本矯正歯科学会の認定医がいる

ミライズには「日本矯正歯科学会の認定医」が在籍しています。

日本最大の矯正歯科学会である「日本矯正歯科学会」の認定医は、5年以上の専門的な研修と学会の試験に合格した歯列矯正医だけが取得できる称号です。

まさに「信頼できる歯列矯正医の証」といえるのです。

すでにご存じのとおり、歯列矯正は、見た目を整えることだけが目的ではありません。

かみ合わせにはミリ単位の調整が必要で、ほんのわずかなズレが咬合機能(こうごうきのう)や顎関節に大きな影響を与えることがあります。

だからこそ、ミライズの歯列矯正は「一人ひとりの骨格に合わせた理想のかみ合わせ」を追求します。それが「日本矯正歯科学会」の認定医「ミライズ」の信念です。

7-2. ミライズなら矯正に必要な設備や備品がすべて揃っている

ミライズでは、患者様に最適な矯正治療を提供するため、最新の設備と備品を完備しています。

とくに、3D口腔内光学スキャナー「iTero」の導入により、治療の精度と効率が飛躍的に向上しました。

【3D口腔内光学スキャナー「iTero」】

3D口腔内スキャナーとは、わずか数分で口腔内の状態を立体的に確認できる優れた機器です。矯正後の状態を、その場でシミュレーションできます。

たとえば、矯正前に、

- 抜歯なしのシミュレーション

- 抜歯ありのシミュレーション

を確認して、矯正後のイメージを視覚化できます。

マウスピース矯正装置の作成にも、3D口腔内スキャナーのデータが役立ちます。

検査時にiTeroでスキャンデータを撮影しておくことで、従来のようなシリコンの印象材を使った精密な型取りは不要になりました。

ミライズでは、3D口腔内スキャナー以外にも、「高精彩な最新型の歯科用CT」や「3Dプリンター」「セファログラム撮影」も完備しています。

ミライズで採用しているCTは、Ray社のRay scan最上位モデル『α+200』です。

【「Ray scan」の最上位モデル『α+200』】

Rayscan『α+200』は、矯正治療に必要な頭全体が入るレントゲン撮影(セファログラム)を0.3秒ほどのスピードで撮影できます。

【当院のセファログラム】

多くの方にとって、歯列矯正は一生に一度の経験です。「無駄なストレスを感じることなく、質の高い治療を受けていただきたい」。これがミライズの願いです。

7-3. ミライズならあらゆる矯正装置の取り扱いがある

ミライズでは、患者様一人ひとりのニーズや口腔状態に最適な矯正装置を提案するため、幅広い選択肢を用意しています。

| ミライズで取り扱っている矯正 | 料金と矯正期間の目安 |

| ・表側矯正 (ラビアル矯正・唇側矯正・マルチブラケット矯正) |

治療費:75〜115万円ほど 治療期間:1〜3年ほど |

| ・裏側矯正 (舌側矯正・リンガルブラケット矯正) |

治療費:90〜130万円ほど 治療期間:1年半〜3年ほど |

| ・マウスピース型矯正歯科装置 | 治療費:45〜130万円ほど 治療期間:1〜3年ほど |

ミライズが幅広い矯正器具を扱っているのは、患者様のライフスタイルやご要望にお応えし、納得のいく矯正治療を提供するためです。

矯正前のカウンセリングでは、

- 矯正器具のメリット・デメリット

- 料金や費用

- 矯正後のイメージ

をしっかりご説明した上で、歯の状態に最適かつ、お客様のイメージを実現するための最善のご提案をします。

「他院のカウンセリングで納得する説明を得られなかった」

「1つの矯正方法しか勧められなかった」

こんな方は、ぜひミライズにご相談ください。

7-4. ミライズなら矯正歯科と一般歯科の連携が取れる

ミライズは矯正歯科をはじめ、「一般歯科」「精密根管治療」「予防歯科」「口腔外科」の4つの分院との連携で、総合的な歯科診療の体制を整えています。

矯正歯科にとらわれず、あらゆる症例にチームで対応できます。

矯正歯科学会認定医・指導医をはじめ、経験豊富な歯科医師が多数在籍しているため、

- 矯正前や矯正中の虫歯・歯周病の治療

- 仮歯、銀歯、ブリッジなどの制作

- 外科手術の対応

など、矯正歯科以外の領域も幅広くカバーします。

たとえば、

- 歯肉退縮で下がってしまった歯ぐきの再生(根面被覆術)をする

- 矯正治療前の外科手術で骨にアプローチする

といったケースにも、スムーズに対応できます。

長い矯正期間中は、どんなトラブルが起こるか分かりません。ミライズは、矯正歯科をはじめ、すべての歯科診療科目にも対応しています。患者様が少しの不安も感じないよう、チーム全体で徹底的にサポートします。

7-5. ミライズなら外科手術にも対応している

ミライズは同グループ内に大学病院と同等の手術室を備えているため、外科手術を伴う複雑な症例にも対応できます。

とくに、顎の骨格に問題がある場合や、かみ合わせの大幅な改善が必要な場合には、矯正治療と外科手術を組み合わせた治療が効果的です。

矯正に関連する外科手術には、以下のようなものがあります。

| 矯正に関連する外科手術の一例 |

| ・顎変形症(保険適用) 上下の顎のズレや骨格の問題を矯正治療と手術で改善する ・サージェリーファーストアプローチ(保険適用外) 外科手術を先行して行い、矯正治療期間を短縮する画期的な方法 |

2023年には、年間186症例の顎矯正手術を伴う矯正治療を実施しています。これは国内でもトップクラスの実績です。

ミライズには、豊富な実績と経験に裏付けされた確かな技術があります。複雑な症例で他院に断られてしまった方も、ぜひミライズにご相談ください。

8. まとめ

この記事では、日本矯正歯科学会の認定医が「歯列矯正における歯肉退縮のリスクと予防法」「矯正歯科医を選ぶポイント」を解説しました。

歯列矯正で歯肉退縮が起こるのは、大きく以下の3パターンに分けられます。

安心の歯列矯正なら日本矯正歯科学会の認定医がいる「ミライズ」へご相談ください。

この記事を読んでいただいたすべての方が、信頼できる矯正歯科医と出会えることを強く願っています。