お知らせ・お役立ち情報

NEWS & TOPICS

2025.03.04

ブログ

矯正治療で歯茎は下がる!その原因と対策を歯科医が解説

「矯正したら歯茎が下がるって本当?」

「マウスピース矯正は、歯茎下がりのリスクが高いのかな?」

「歯茎が下がるタイミングって矯正中が多いの?それとも矯正終了後?」

結論からお伝えすると、歯列矯正で歯茎が下がることは少なくありません。

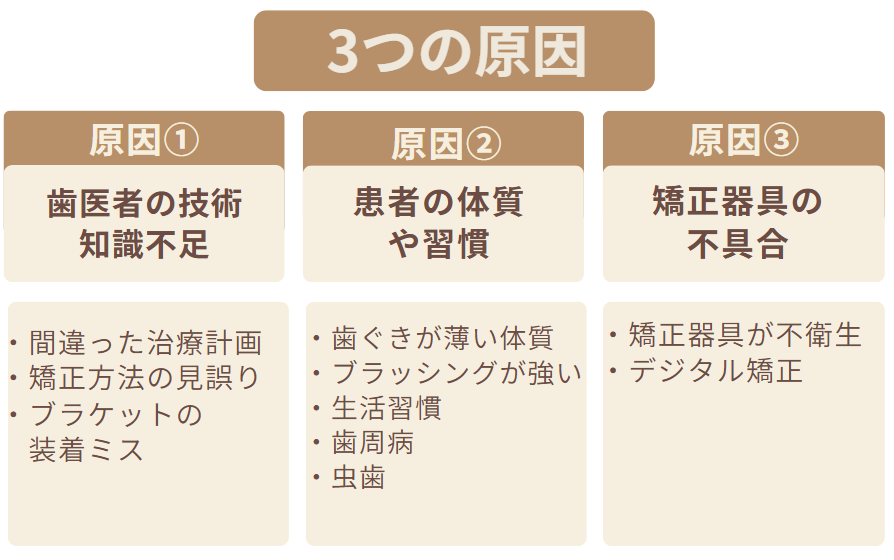

歯列矯正で歯茎が下がる主な理由は、以下の3つに分けられます。

残念ながら、一度下がってしまった歯茎を完全に元に戻すことは不可能です。

歯茎の見た目を治すだけなら、移植手術やヒアルロン酸注入※で治療することもできます。しかし、見た目は改善されても、歯茎本来の機能を完全に戻せるわけではありません。

歯茎下がりは「起こさないこと(予防法)」がもっとも大事なのです。

ただし、自分でできる予防法には限界があります。矯正で歯茎下がりするかどうかは「矯正歯科選び」が左右するといっても過言ではありません。

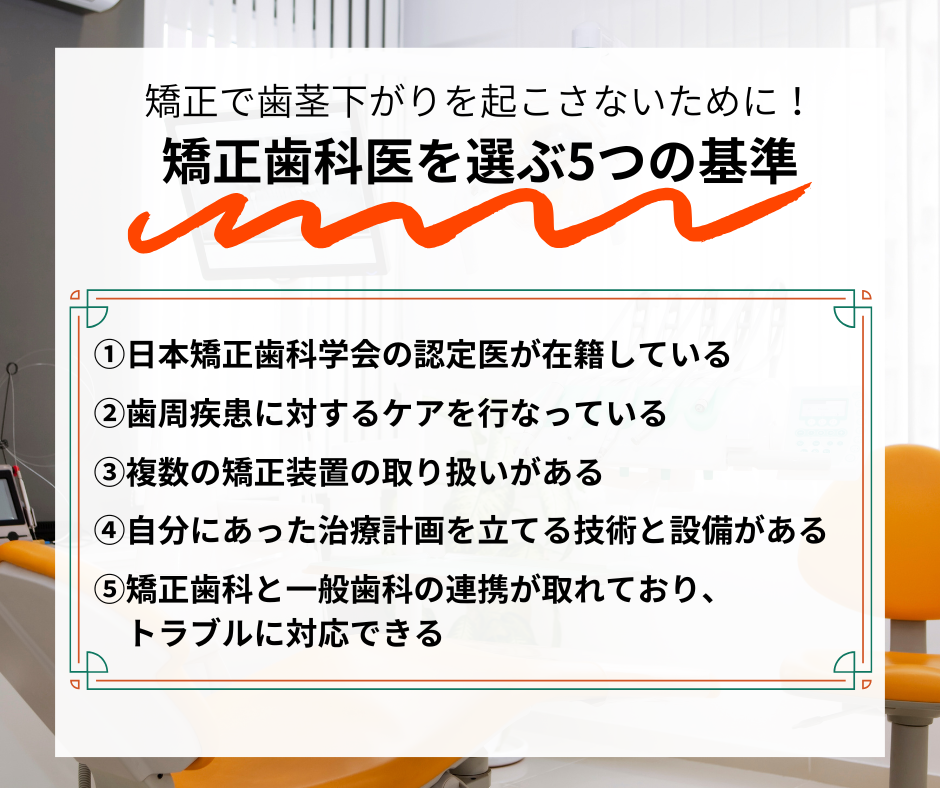

そこで、この記事では、日本矯正歯科学会の認定医が「矯正で起こる歯茎下がりの全貌」と「予防法」「矯正歯科を選ぶ5つの基準」をすべて解説します。

歯列矯正を始める前に読んでいただければ、信頼できる矯正歯科医の元で、歯茎下がりの不安を感じることなく矯正治療を受けられます。

歯列矯正を受ける上で、少しでも不安がある方は、ぜひ最後まで目を通してください。

※ヒアルロン酸注入に関しては当院では実施しておらず、一般的な情報として参考までに掲載しています。

1.矯正で歯茎が下がることは少なくない

歯列矯正を検討している方の中には、「矯正すると歯茎が下がるのでは?」と不安に感じる方も多いことでしょう。

実際、矯正治療によって歯茎が下がるケースがあります。しかし、これは矯正治療そのものが原因ではありません。

では、そもそもなぜ矯正すると歯茎下がりが起こることがあるのでしょうか。「歯茎下がりの原因」から見ていきましょう。

1-1. 矯正で歯茎下がりはなぜ起こるのか

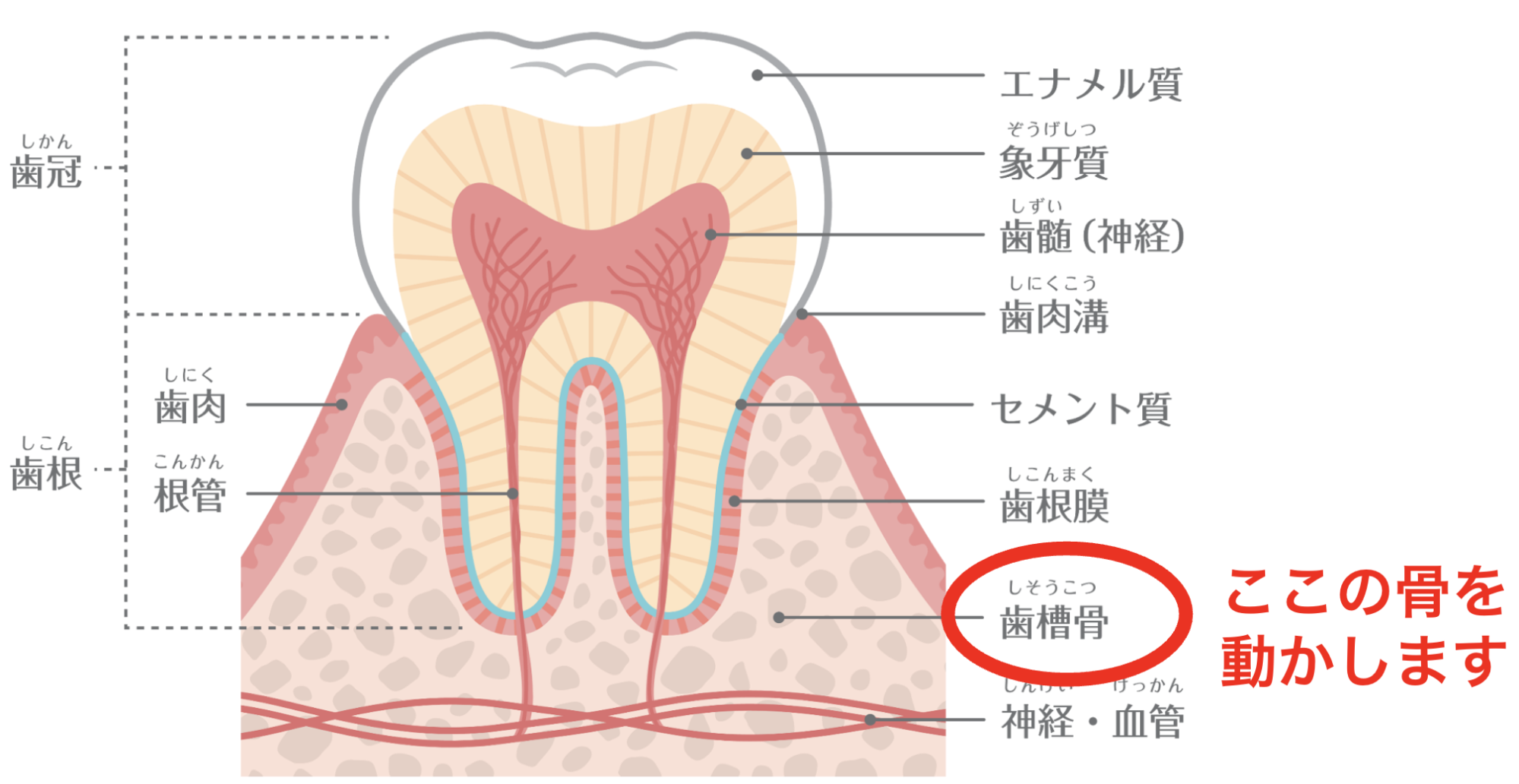

実は、歯列矯正は「歯を直接動かす治療」ではありません。歯を支える骨(歯槽骨)の形を変えることで、歯並びを整える治療です。

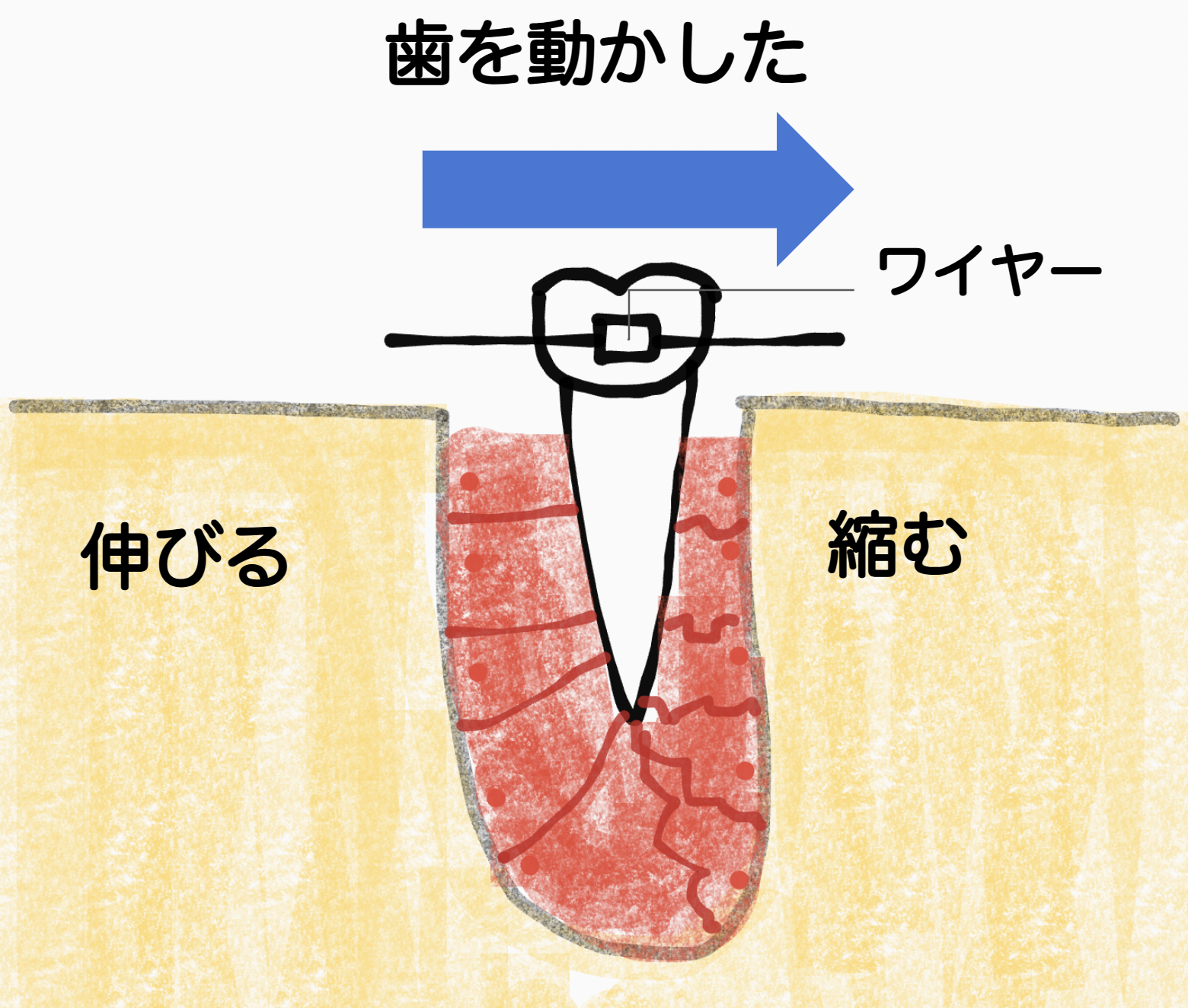

矯正器具で力を加えると、その力が歯根膜を通じて歯槽骨に伝わります。矯正器具の力がかかっている方向に歯槽骨が吸収され、反対側では新しい骨が「再生」されることで、少しずつ歯が移動していきます。

骨の「吸収」と「再生」が起こることで歯並びを整えるのが、歯列矯正で歯が動く仕組みです。

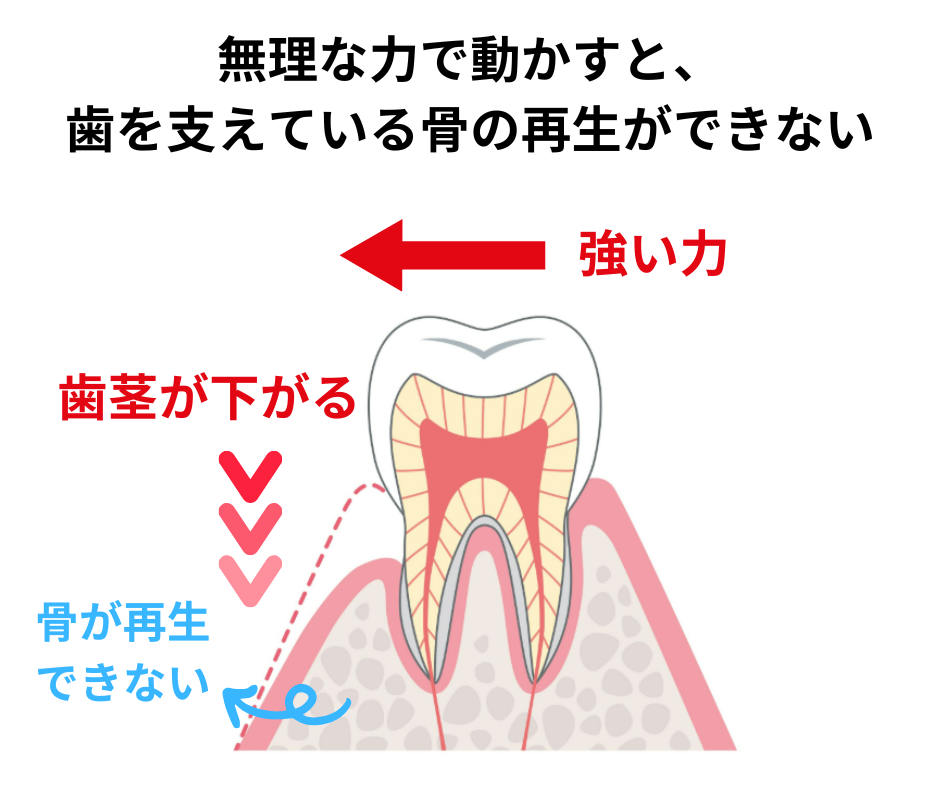

ところが、矯正で過剰な力がかかると、骨(歯槽骨)が吸収されすぎて再生が追いつかなくなり、骨の厚みが減少します。

特に歯の移動方向の外側(唇側や頬側)では、骨が薄くなるため、歯肉がその形に従って下がってしまうのです。

矯正器具の力が強くかかりすぎると、歯を支える骨(歯槽骨)に過度な負担がかかります。

その結果、負担がかかった一部の歯に歯茎下がりが起こってしまうのです。これが歯列矯正における歯茎下がりの仕組みです。

1-2. 歯茎下がりは「歯列矯正そのもの」ではなく「過度な矯正力」が原因

歯列矯正をして、歯茎が下がる方もいれば、下がらない方もいます。この違いは何なのでしょうか。

結論からいうと、歯茎下がりの原因は「歯列矯正を行う歯医者の技術や経験不足」です。技術や経験が不足している未熟な歯医者の元で矯正治療を受けたら、歯茎下がりのリスクは倍増します。

前述のとおり、歯列矯正は歯と歯を支える骨やその周辺組織をゆっくり動かします。つまり、歯列矯正は骨の「吸収」と「再生」のスピードに合わせて行われるべきなのです。

しかし、骨や組織の吸収と再生のスピードを無視するような強い力を加えてしまうと、どうなるでしょうか。

歯を支えている骨の再生がうまくできず、歯茎が下がる(歯肉退縮)結果になってしまうのです。

- どれくらいの力で矯正を進めるのか

- どれだけの期間をかけるのか

といった治療計画は、矯正を安全かつ正確に行う上でもっとも重要です。治療計画を見誤れば、歯がきれいに並ばないばかりか、歯茎下がりが起こってしまいます。

歯列矯正は、担当する矯正歯科医の技術や経験に左右されます。歯茎下がりをはじめ、トラブルを防ぐためには、矯正歯科を慎重に選びましょう。

矯正歯科の選び方は「7. 矯正で歯茎下がりを起こさないために!矯正歯科医を選ぶ5つの基準」で解説します。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

2.矯正で歯茎が下がるとどうなるの?

歯列矯正と歯茎下がりの関係性について、理解いただけたと思います。

では、次に気になるのは「矯正で歯茎が下がるとどうなるのか?」ですよね。

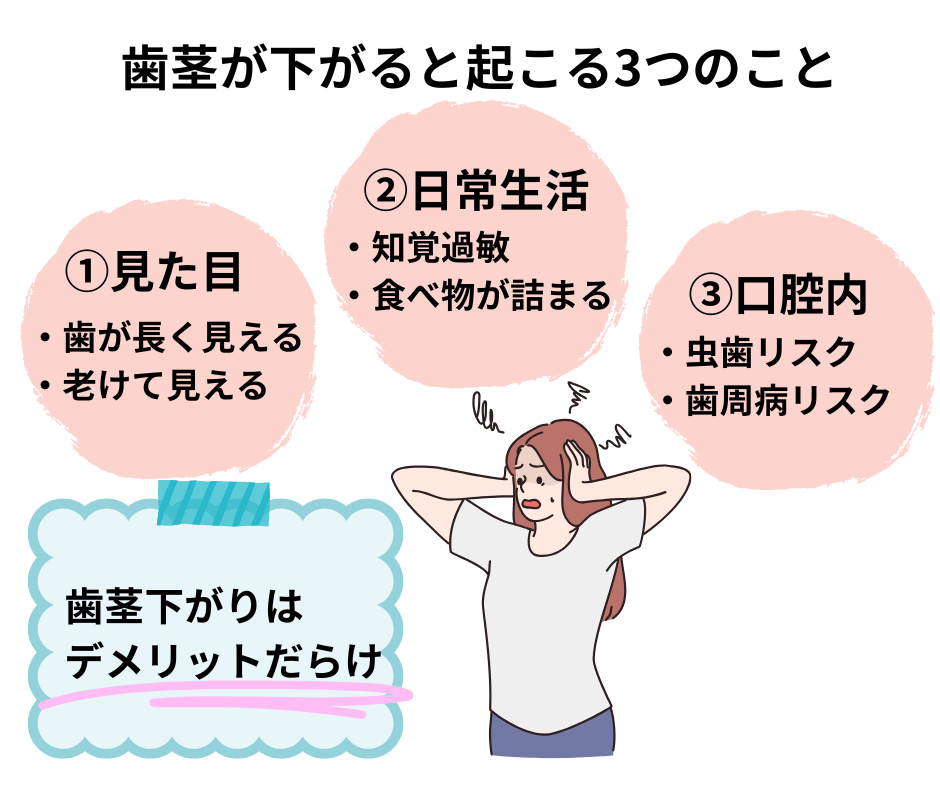

歯茎が下がると起こることは以下の3つです。

| 歯茎が下がると起こる3つのこと | |

| ①見た目 | ・歯が長く見える(または歯と歯の間に隙間ができる) ・老けて見られるようになる |

| ②日常生活 | ・知覚過敏が起こる ・食べ物が歯に詰まる ・歯磨きしづらくなる |

| ③口の中 | ・虫歯リスクが上がる ・歯周病リスクが上がる |

2-1. 歯茎下がりが起こると「見た目」に影響が出る

歯茎が下がると、まず気になるのは「見た目への影響」です。

とくに、歯が長く見えたり、歯と歯の間に隙間ができたりして、口元の印象が大きく変わります。その変化が気になるあまり、鏡を見るたびに憂鬱な気分になってしまうこともあるでしょう。

見た目のコンプレックスが自信の低下につながり、日常生活にも悪影響を及ぼします。

2-2. 歯茎下がりが起こると「知覚過敏」が起こる

見た目だけでも大問題ですが、日常生活を送る上でも、歯茎下がりのデメリットはあります。

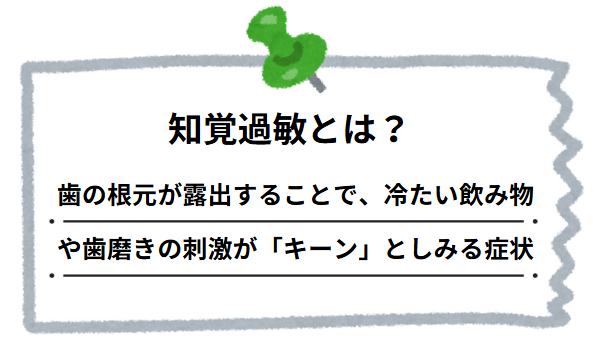

代表的なのは「知覚過敏」です。

冷たい飲み物を飲んだ瞬間、ピリッとしみるあの感覚…。歯ブラシが当たるたびにズキッと響く不快感…。想像以上のストレスですよね。

歯茎が下がると、本来歯茎に覆われていた「歯根(歯の根元)」が剥き出しになります。歯の根元は、刺激に敏感です。そのため、冷たいものや歯ブラシの刺激が神経に伝わりやすくなり、あの不快感や痛みが出るのです。

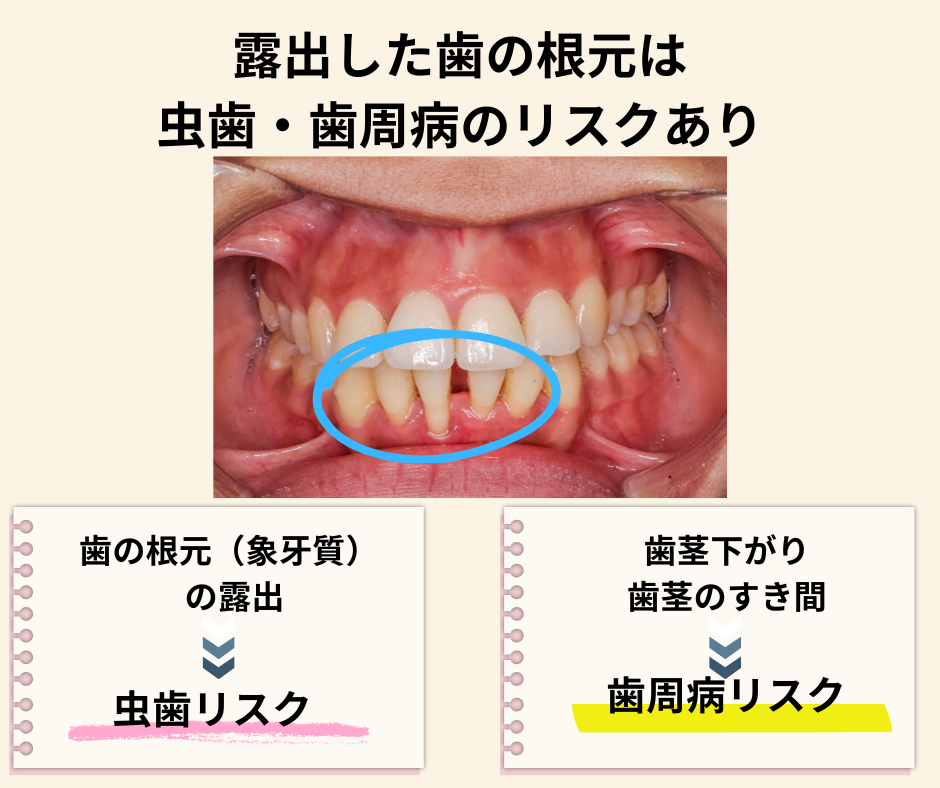

2-3. 歯茎下がりが起こると「虫歯・歯周病リスク」が上がる

歯茎下がりは、「虫歯や歯周病」とも密接に関係しています。

歯茎下がりが起こると、歯の根元部分が剥き出しになることは、すでにご説明した通りです。さらに、歯の根元は柔らかく、酸で溶けやすい性質があります。だからこそ虫歯になりやすいのです。

また、歯茎が下がると汚れがたまりやすいため、歯周病の原因となる細菌も増えやすくなります。

歯磨きが行き届かなくなると、口腔内の衛生状態が悪化し、虫歯や歯周病のリスクも高まります。

以上のように、歯茎下がりは見た目だけではなく、日常生活やお口の中全体に悪影響を及ぼすもの。一度歯茎が下がると、元の状態には戻らないため「歯茎が下がらないよう予防すること」が大切です。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

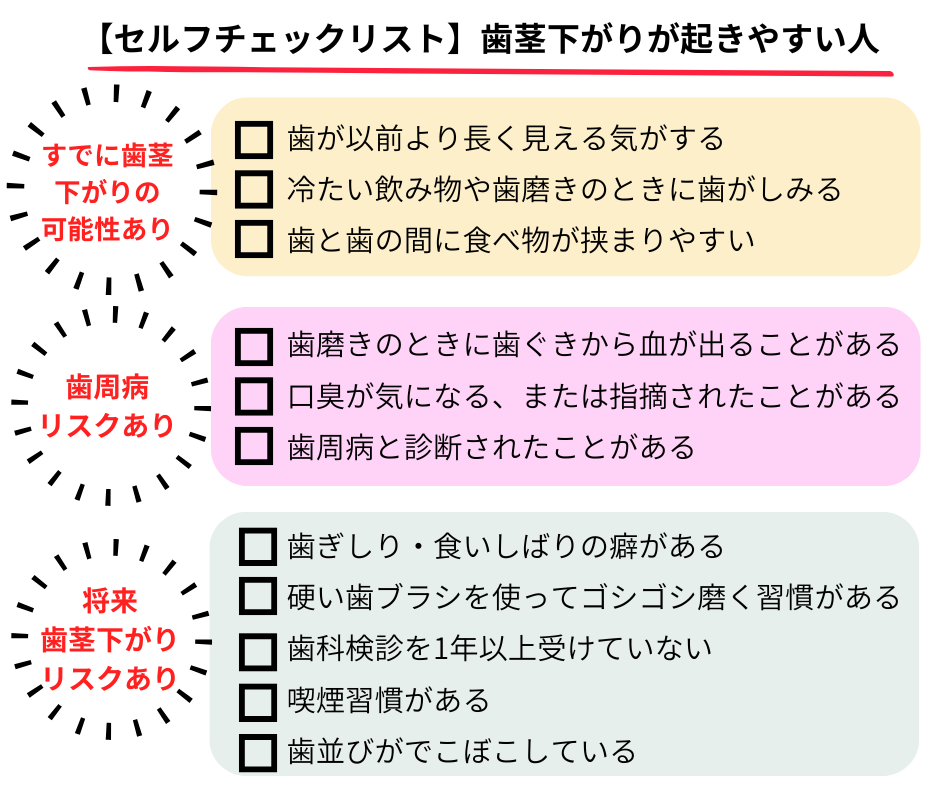

3. 【セルフ診断】矯正で歯茎下がりが起きやすい人の11の特徴

前述のとおり、一度下がった歯茎は自然に元に戻ることはありません。だからこそ、大切なのは 「歯茎下がりの予防」 です。

実は、歯茎下がりの原因は私たちの日常生活に潜んでいます。歯列矯正を考える前に、そもそも歯茎が下がりやすい習慣やリスクを抱えていないか確認することが重要です。

もし、以下のチェックリストに「1つでも当てはまる項目」があれば、歯茎下がりリスクが高いといえます。

矯正を始める前に、まずはご自身の状態をチェックしてみましょう。

いかがだったでしょうか?チェックリストの中に当てはまる項目はあったでしょうか?

当てはまったからといって、必ず歯茎下がりが起こるというわけではありませんが、リスクがあることは確かです。当てはまった方は、矯正を始める前に、矯正歯科医へ「歯茎下がりリスク」について相談しましょう。

歯茎下がりの予防法について、具体的な対策は「5. 矯正で歯茎下がりを起こさないための3つの予防法」で詳しく解説します。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

4.矯正で歯茎が下がると自然に治ることはない!もし下がったら手術になる

ここまで、「歯茎下がりが実際に起こるとどうなるのか」や「歯茎が下がりやすい人の特徴」について解説してきました。

残念ながら、一度下がった歯茎が自然に元に戻ることはありません。ごく軽度の歯茎下がりであれば、多少の改善が見込めることもあります。

しかし、鏡を見てはっきり分かるほど下がっている場合、自然に回復することは難しいのが現実です。

治療を検討する場合、もっとも代表的な選択肢が「根面被覆術(こんめんひふくじゅつ)」という外科手術です。

| 治療方法 | 特徴 |

| 根面被覆術 (こんめんひふくじゅつ) |

根面被覆術は上顎の歯肉を移植する手術

【治療の目的】 |

この手術は、歯の外側の歯茎下がりや、歯と歯の間に隙間ができる「ブラックトライアングル」の治療に用いられます。

患者自身の上顎の裏側から歯肉の組織を採取し、移植することで、見た目の改善を図る外科手術です。

【根面被覆術のイメージ図~患者自身の口蓋(上顎など)から結合組織を採取~】

根面被覆術が成功すると、露出していた歯の根元がしっかり覆われるため、結果として見た目が改善します。

【根面被覆術~露出していた歯の根元が覆われる~】

ただし、歯茎下がりに対する治療は、必ずしも外科手術だけが選択肢ではありません。

「歯茎下がりは治療したいけど、外科手術には抵抗がある」

という方も多いことでしょう。

手術以外の選択肢には、

- ヒアルロン酸注入※

- ダイレクトボンディング法(ハイブリッドセラミックを歯の表面に塗り重ねる)

などもあります。

それぞれの治療法にはメリットとデメリットがあるため、将来的に治療を検討する際には、複数の歯科医院でカウンセリングを受け、十分な情報を得た上で最適な選択をしましょう。

歯茎下がりの治療について、詳しくは「歯茎が下がる…治療法3つとその効果、費用を徹底解説」の記事で解説しています。ご興味がある方はぜひご覧ください。

※ヒアルロン酸注入に関しては当院では実施しておらず、一般的な情報として参考までに掲載しています。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

5. 矯正で歯茎下がりを起こさないための3つの予防法

ここまでで「歯列矯正で歯茎が下がることはある」「歯茎下がりの治療は手術になる」ということお伝えしてきました。

すでにご理解いただいているとおり、歯茎下がりは一旦起こってしまうと、以前の状態に戻すことは難しいのが現状です。だからこそ「歯茎が下がらないように予防すること」が重要です。

歯列矯正で歯茎が下がらないようにするには、以下の予防法をおさえておきましょう。

| 矯正で歯茎下がりを起こさないための3つの予防法 |

| ①知識と技術の両方をあわせもつ矯正専門医の元で治療する ②虫歯や歯周病は矯正前に治療する ③歯茎を傷つけないブラッシング方法を学ぶ |

1つずつ詳しく見ていきましょう。

5-1. 知識と技術の両方をあわせもつ矯正専門医の元で治療する

矯正の歯茎下がり予防でもっとも重要なのは「矯正歯科選び」です。結論、矯正歯科医の腕が確かであれば、歯茎下がりリスクは大幅に減らせます。

「1-1. 矯正で歯茎下がりはなぜ起こるのか」で解説したとおり、歯列矯正とは矯正器具で力を加え、歯を支える骨(歯槽骨)やその周辺組織の形を変えることで、結果的に歯を動かす治療です。

ミリ単位の調整が必要な歯列矯正では、一人ひとりの歯の状態に合わせたオーダーメイドの治療計画が重要です。

具体的には、治療前の診断とカウンセリングを行った上で、

- どの矯正器具を使うのか

- どの方向にどれくらいの期間で動かすのか

- 抜歯をするのかしないのか

といった治療計画を立て、治療途中でトラブルが発生しないよう細心の注意を払いながら進めていく必要があります。

とくに、矯正前から歯茎下がりリスクが高いタイプの方は、慎重に治療を進めていかなければなりません。

しかし残念ながら、実際には「1日の矯正歯科セミナーを受講しただけで、矯正歯科治療を始めてしまう歯科医」も存在します。

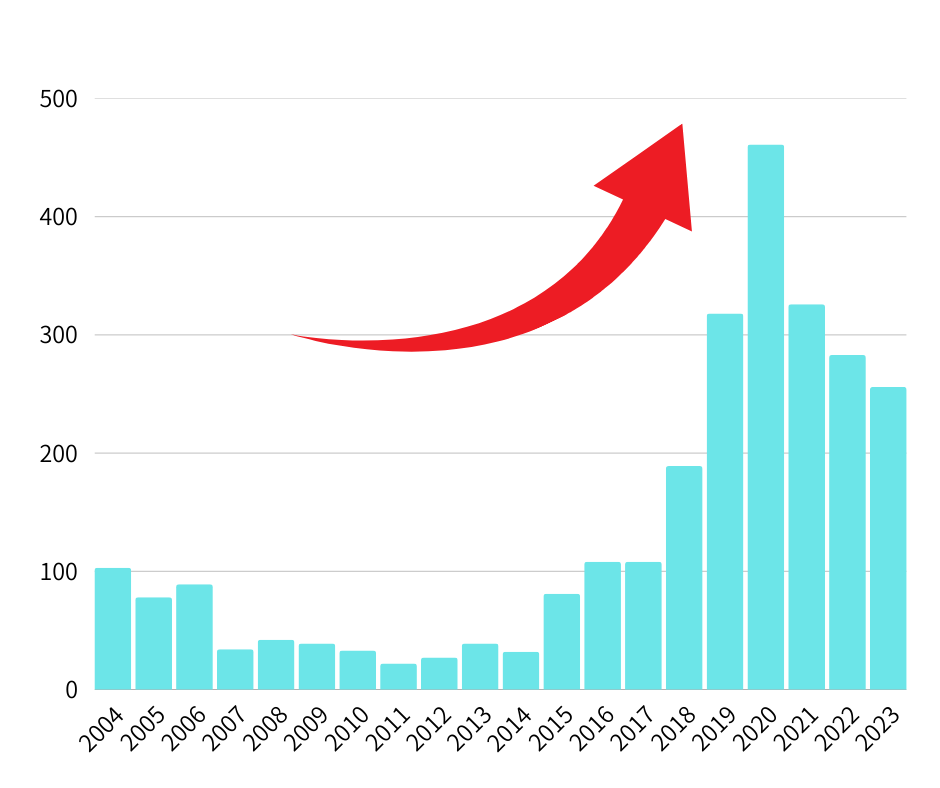

「日本臨床矯正歯科医会」によると、コロナ禍以降、歯列矯正によるトラブル相談が急増しています。

出典:日本臨床矯正歯科医会公式サイトを元に筆者作成

患者側の立場から、歯列矯正で歯茎下がりを予防するためには、高い技術をもつ経験豊かな「矯正専門医」を選ぶことが不可欠です。

トラブルを防ぎ、歯茎下がりリスクを最小限にするための歯医者の選び方は「7. 矯正で歯茎下がりを起こさないために!矯正歯科医を選ぶ5つの基準」で詳しく解説します。

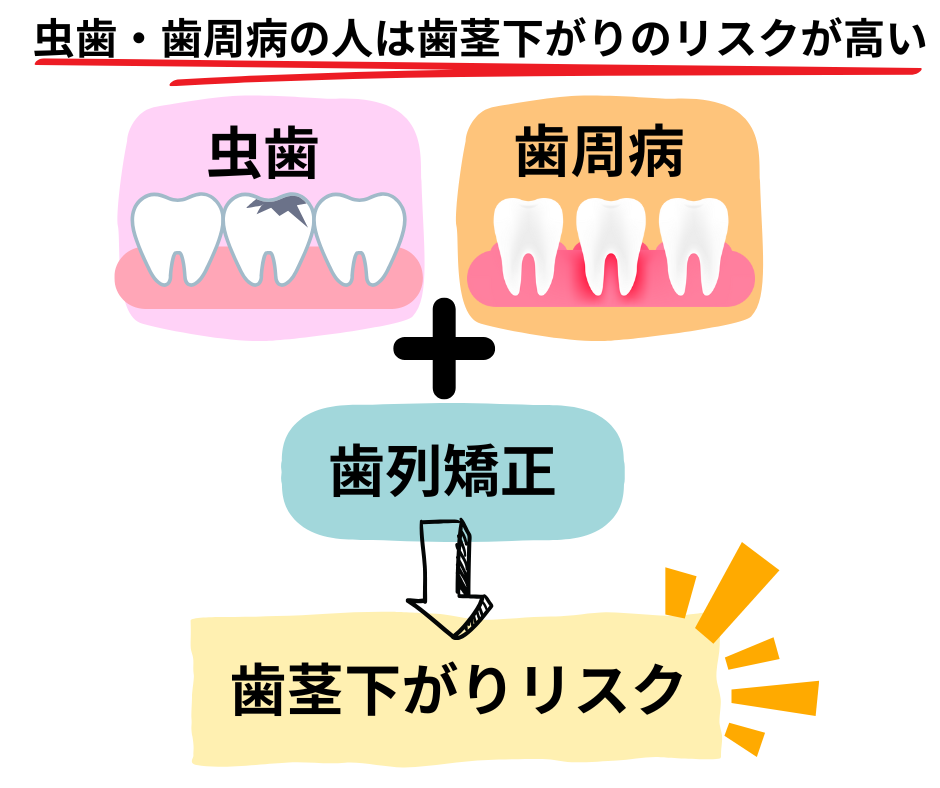

5-2. 虫歯や歯周病は矯正前に治療する

歯茎下がりを予防するためには、虫歯や歯周病の治療を矯正治療前に済ませることが大切です。

なぜなら歯列矯正は、虫歯や歯周病を悪化させるリスクがあるからです。

例えば、ワイヤー矯正で「ブラケット」や「ワイヤー」を歯に装着すると、ただでさえ歯磨きがしづらくなります。歯磨きが行き届かないと、虫歯の進行や歯肉の炎症を引き起こすリスクが高まってしまいます。

結果として、矯正が歯茎下がりの原因になってしまうのです。

さらに、虫歯がある状態で矯正を始めると、治療の難易度が上がり、最悪の場合、矯正途中で虫歯治療を優先せざるを得なくなることもあります。

また、歯周病が進行していると、歯を支える骨が弱くなっており、矯正による力が加わることで骨がさらに減少し、歯茎が後退するリスクが高まります。

矯正治療を成功させるためには、まず歯医者で口腔内の健康状態を確認し、必要な治療をすべて終えてから矯正を開始することが大切です。

健康な歯と歯茎を維持しながら矯正を進めれば、歯並びだけでなく、長期的にお口の環境を良い状態に保つことができます。

5-3. 歯茎を傷つけないブラッシング方法を学ぶ

実は、矯正の有無に関わらず、歯茎下がりの大きな原因の一つが「日々の歯ブラシ習慣」です。

とくに、

- 強い力でゴシゴシ磨く方

- 硬い歯ブラシを使っている方

- 1日に何度も歯磨きをしている方

は要注意。

知らず知らずのうちに、歯茎に過度な負担をかけている可能性があります。長年の間違ったブラッシングによって、若いうちから歯茎が下がるケースも珍しくありません。

歯茎下がりを防ぐためには、以下の4つに注意して歯磨きをしましょう。

| 歯茎下がりを防ぐ!歯磨きの4つの注意点 |

| 注意①:堅い歯ブラシを使わない(やわらかめの歯ブラシ推奨) 注意②:強い力でゴシゴシ磨かない(優しく磨く) 注意③:横に向かって磨かない(45度の角度) 注意④:歯磨きをしすぎない |

歯茎は横方向の摩擦に弱いため、歯ブラシを真横から押し当ててゴシゴシ磨くのはNG。とくに矯正中は、ワイヤーやマウスピースの影響でブラッシングがしづらくなりがちですが、だからこそ適切な方法を意識することが大切です。

出典:日本歯科医師会「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指導マニュアル」

歯磨きは、やわらかめの歯ブラシを使い、歯と歯茎の境目を優しく磨くことが重要です。このとき、歯ブラシの毛先を歯茎に対して45度の角度に当て、細かく振動させるように磨くと、プラークをしっかり落としつつ歯茎への負担を軽減できます。

日々の積み重ねが、健康な歯茎を守るカギ。矯正中・矯正後を問わず、正しいブラッシング習慣を身につければ、歯茎下がりリスクを最小限におさえることができます。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

6. 歯茎下がりのリスクが高い人ほど、矯正歯科選びは慎重に行おう!

ここまでお読みいただいた方は、「歯列矯正による歯茎下がりのリスク」について深く理解できたのではないでしょうか。「自分は歯茎下がりのリスクが高いタイプかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。

実は、歯茎下がりリスクが高い方ほど、矯正歯科医選びを慎重に行う必要があります。

前述の「5-1. 知識と技術の両方をあわせもつ矯正専門医の元で治療する」でもお伝えしたとおり、矯正における歯茎下がりなどのトラブルの多くは、矯正歯科医の技術不足・経験不足から起こります。

| 矯正歯科医の技術・知識不足によるトラブルの例 |

| ・間違えた矯正器具選び ・無理な治療計画 ・過度な矯正力 ・非抜歯か抜歯かの選択ミス ・ワイヤー矯正におけるブラケットの装着ミス ・患者への説明不足・カウンセリング不足 |

とくに、正確な診断ができず、無理な治療計画を立てることは、歯茎下がりを引き起こす大きな要因となります。

「歯並びがきれいになったから、歯茎下がりは仕方がない……」

このように納得できる方はいないはずです。

矯正治療を受ける方が本当に求めているのは、

- キレイに歯並びが整うこと

- 正しい噛み合わせになること

- お口の中の健康な状態が保てること

を、すべて叶える治療ではないでしょうか。

そのためには「技術・知識・経験を兼ね備えた矯正専門医」を選ぶことが何よりも重要です。

次の章では「7. 矯正で歯茎下がりを起こさないために!矯正歯科医を選ぶ5つの基準」を詳しく解説していきます。あなたに合った矯正歯科を見つけるために、ぜひチェックしてください。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

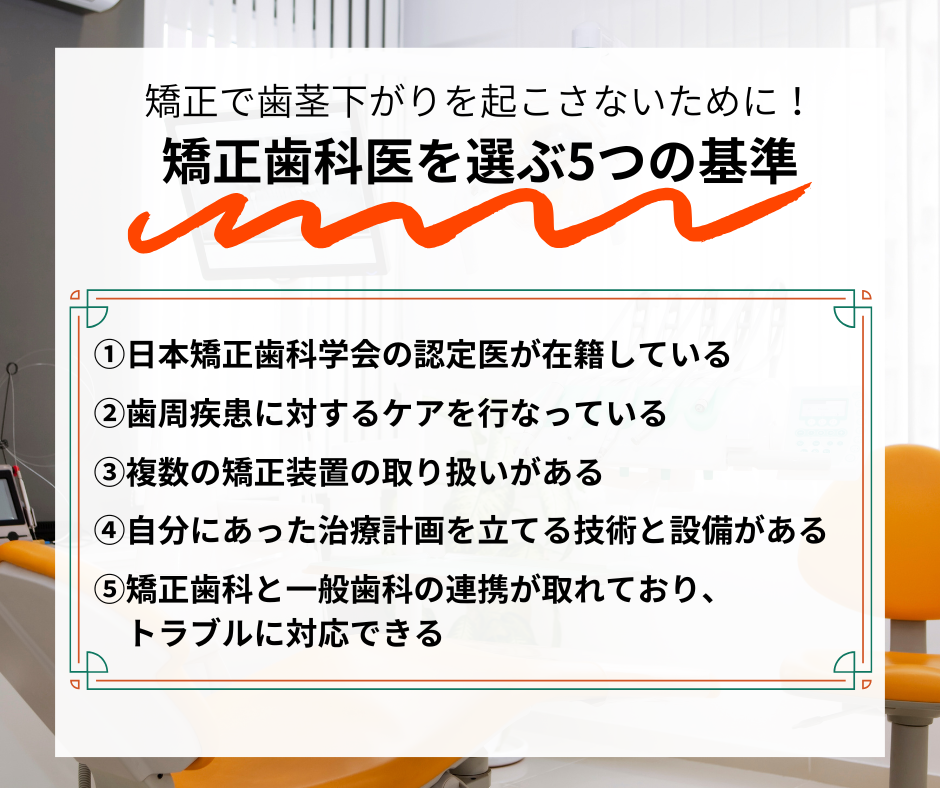

7. 矯正で歯茎下がりを起こさないために!矯正歯科医を選ぶ5つの基準

前章では「歯茎下がりのリスクが高い方ほど、矯正治療を任せる歯科医選びを慎重に行う必要がある」とお伝えしました。

結論、歯茎下がりリスクを最小限にするためには、以下の5つの基準すべてを満たす矯正歯科を選びましょう。

| 矯正で歯茎下がりを起こさないために!矯正歯科医を選ぶ5つの基準 |

| ①日本矯正歯科学会の認定医が在籍している ②歯周疾患に対するケアを行なっている ③複数の矯正装置の取り扱いがある ④自分に合った治療計画を立てる技術と設備がある ⑤矯正歯科と一般歯科の連携が取れており、トラブルに対応できる |

1つずつ解説していきます。

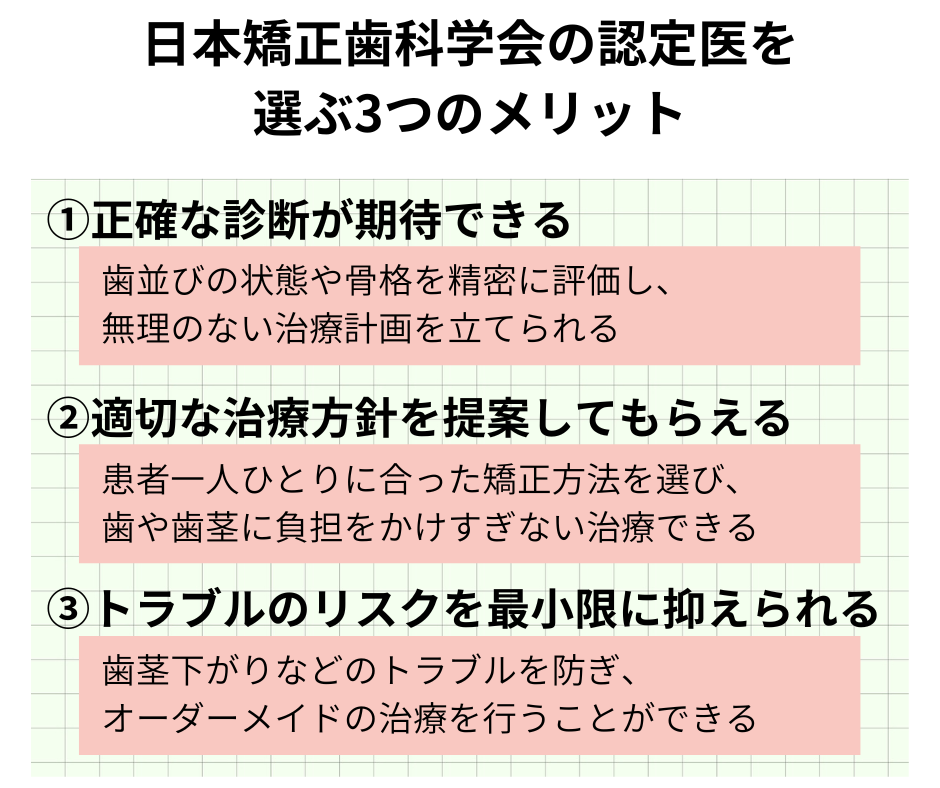

7-1. 日本矯正歯科学会の認定医が在籍している

矯正歯科選びの1つ目の基準は「日本矯正歯科学会の認定医が在籍していること」です。

日本矯正歯科学会の認定医とは、歯列矯正の専門知識や高い技術を持つ専門医であることを、客観的に裏付ける称号です。

日本矯正歯科学会の認定医は「全国の歯科医のわずか2.5%」しかいないため、すべての矯正歯科医院に認定医がいるわけではありません。

| 日本矯正歯科学会の認定医について |

| 認定医は、矯正歯科医療に関し、適切な学識、技術、経験を有する者と規定しています。 認定医の資格は、申請において学会指定研修施設における基本研修と臨床研修からなる5年以上の研修修了と診療活動ならびに学術活動の実績などが求められます。 |

認定医がいる矯正歯科を選ぶメリットは以下の3つです。

とくに、矯正中の歯茎下がりリスクが気になる方は、矯正歯科を選ぶ際に「日本矯正歯科学会の認定医が在籍しているかどうか」を確認しましょう。

| 日本矯正歯科学会の認定医の調べ方 |

| 日本矯正歯科学会の認定医については、日本矯正歯科学会のホームページで検索できます。

各矯正歯科医のホームページに掲載されていることもありますし、電話で確認してみるのもおすすめです。 |

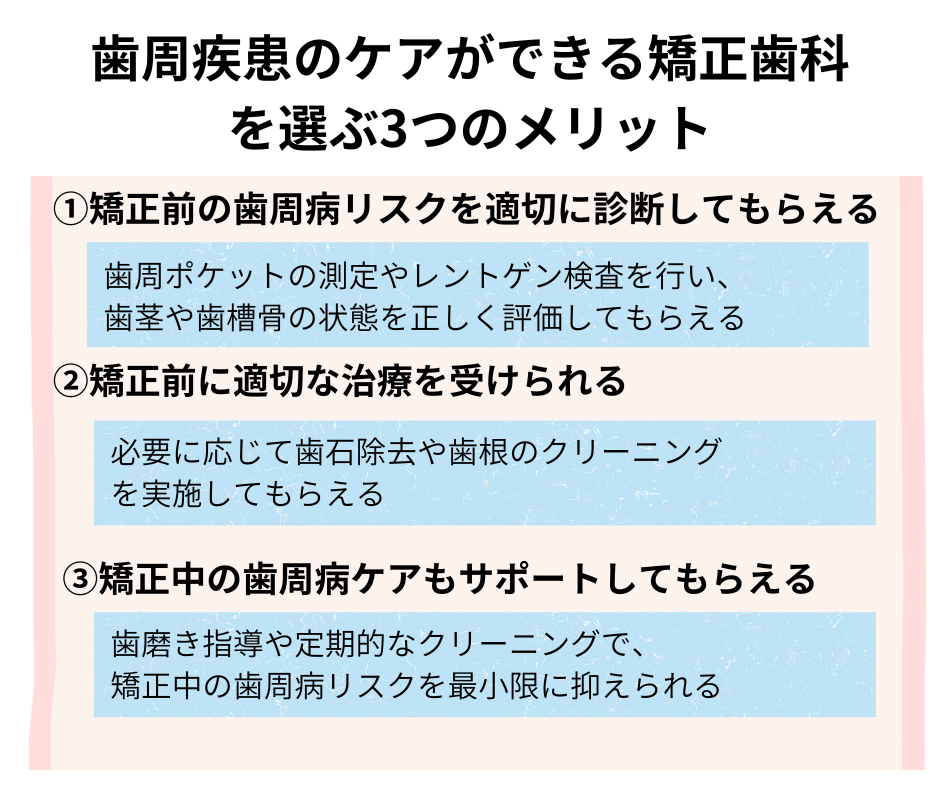

7-2. 歯周疾患に対するケアを行なっている

矯正歯科選びの2つ目の基準は「歯周疾患に対するケアを行なっていること」です。

なぜなら、歯茎下がりは歯周疾患(歯茎の病気)の一つだからです。矯正治療中は、装置が邪魔になり歯磨きがしづらくなるため、歯周疾患のリスクが上がります。

そのため、矯正を進める前に、歯茎や歯周組織の健康状態をしっかりチェックし、必要に応じたケアをしてくれる歯科医院を選ぶことが重要です。

歯周疾患のケアができる矯正歯科を選ぶメリットは、以下の3つです。

とくに成人矯正は歯周病のリスクが高いため、

- 歯周病専門の歯科医が在籍している

- 矯正と歯周治療を連携できる

という基準を満たしているクリニックかチェックしましょう。

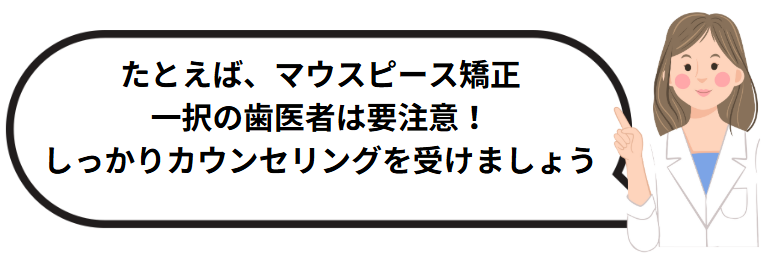

7-3. 複数の矯正装置の取り扱いがある

矯正歯科選びの3つ目の基準は「複数の矯正装置の取り扱いがあること」です。

矯正器具の種類には、大きく分けて以下の3つがあります。

| 矯正器具の種類 | 特徴 |

| 表側矯正 (ワイヤー矯正)

|

・歯の表側に矯正装置を付けて歯並びを整える ・さまざまな歯並びの治療に対応できる ・歯が磨きにくい |

|

裏側矯正

出典:ミライズ公式サイト |

・歯の裏側に矯正装置を付けて歯並びを改善する ・装着が難しく、歯科医師の技術が必要になる ・矯正装置が目立ちにくい |

| マウスピース型矯正歯科装置

出典:ミライズ公式サイト |

・透明なマウスピースで歯並びを整える矯正方法 ・痛みが少なく、自分で矯正装置を着脱できる ・適応できる症例が限られる |

矯正装置を選ぶ基準は、

- 歯並びの状態

- ライフスタイル

- 治療目的

によって大きく異なります。

とくに重要なのは「歯並びの状態と矯正装置がマッチするかどうか」です。

矯正装置の選択肢が多ければ「すべての選択肢から、もっとも適した矯正装置」を提案してもらえます。

一方、取り扱う矯正装置の種類が限られている歯医者では、症例に最適とは言えない矯正方法を勧められる可能性があります。

例えば、本来ワイヤー矯正が適しているケースでも、マウスピース矯正のみを扱う歯医者では、マウスピース矯正を勧められることがあります。

合わない矯正器具では、理想的な歯並びにならないばかりか、歯茎下がりなどの原因になりかねません。

矯正歯科を選ぶときは、複数の矯正器具の取り扱いがあるかもチェックしましょう。

7-4. 患者に合った治療計画を立てる技術と設備がある

矯正歯科選びの4つ目の基準は「患者に合った治療計画を立てる技術と設備があること」です。

すでにお伝えしたとおり、歯列矯正で歯茎下がりを起こさないために、もっとも重要なのは「正しい治療計画」です。

治療計画とは、患者のお口の状態を正確に見極めた上で、

- どの矯正器具を使うのか

- どの方向にどれくらいの期間で動かすのか

- 抜歯をするのかしないのか

を決定することです。

治療計画を立てるためには、矯正歯科医の技術や知識、経験があることが大前提ですが、その次に重要なのが「治療のための設備」です。

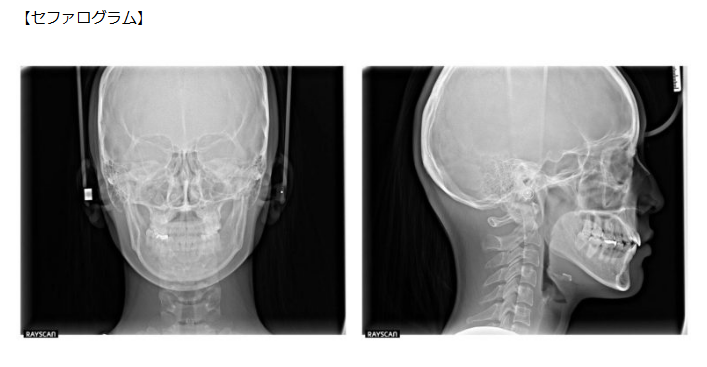

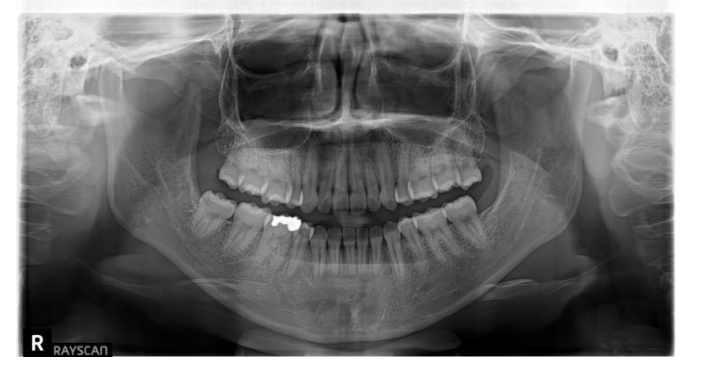

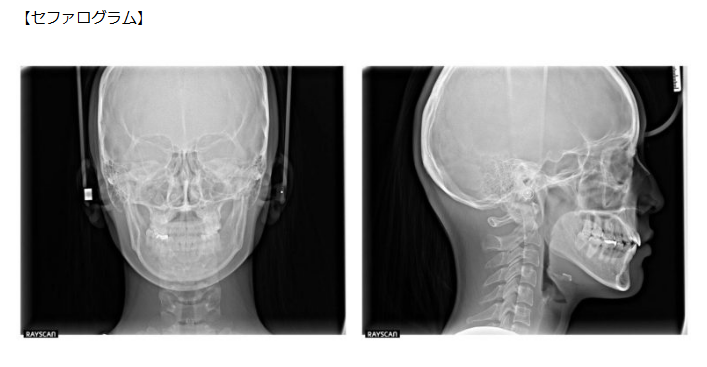

たとえば、矯正治療には一般的なレントゲンだけでなく「セファログラム」が必要です。「セファログラム」は、顎の上下の大きさ・骨格のズレ・あごの形・歯の傾斜角・口元の全体的なバランスなど、肉眼で見ただけでは分からない部分を分析・診断できます。

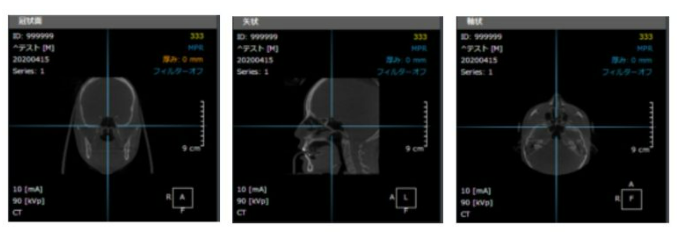

歯科用CTは正確な診断に欠かせません。3Dスキャナーがあれば、矯正後の状態をその場でシミュレーションできます。

| 歯列矯正に必要な設備 |

| ・セファログラム X線を照射して横顔や顔の正面を撮影するレントゲン写真  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト 出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト・歯科用CT 歯や骨の断面を撮影できる装置  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト 出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト・光学3Dスキャナー 歯や口腔内の形状をデジタルデータとして取得できる機械  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト 出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト・パノラマレントゲン 歯や顎の骨、顎関節、歯周組織などを一度に広範囲で撮影できる機械  出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト 出典:ミライズ矯正歯科南青山公式サイト |

上記のように、設備が整っていることは、矯正治療の質に大きく関わります。

「症例に合った治療計画を立てる技術」と「設備が整っていること」の両方があって、はじめて、矯正を正しく進められます。

7-5. 矯正歯科と一般歯科の連携が取れており、トラブルに対応できる

矯正歯科選びの5つ目の基準は「矯正歯科と一般歯科の連携が取れており、トラブルに対応できること」です。

矯正中のトラブルとは、具体的に「歯茎下がりや虫歯、歯周病」などがあります。

たとえばワイヤー矯正の場合、ブラケットやワイヤーが邪魔になり、歯磨きが難しくなります。結果として、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまうのです。

矯正歯科と一般歯科の連携が取れていれば、以下のようなメリットがあります。

| 矯正歯科と一般歯科の連携が取れているメリット |

| ①虫歯の治療ができる 矯正前や矯正中に虫歯がみつかれば、すぐに治療できます。 ②歯周疾患の治療ができる 歯茎下がりや歯周病がみつかれば、すぐに対応できます。 ③口腔衛生指導ができる 歯科衛生士が在籍していれば、虫歯や歯周病を予防できるよう口腔衛生指導ができます。 ④抜歯や仮歯に対応できる 抜歯が必要な矯正の場合、クリニック内で抜歯ができます。抜歯後に仮歯を作ることがありますが、それも一般歯科の領域です。 |

上記のように、矯正歯科と一般歯科の連携が取れていれば、矯正中のトラブルに即対応できます。同じクリニック内で対応できることは、患者様の安心に直結するはずです。

今から歯列矯正を始めようと考えている方は、矯正歯科と一般歯科の連携が取れている歯医者を選びましょう。

歯の痛みから矯正のご相談まで、お口に関することなら何でも承ります。些細なことでも、まずはこちらからご予約・ご相談ください。

8. 矯正の歯茎下がりリスクが心配なら『ミライズ』にお任せください

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

矯正専門歯科『ミライズ』では、歯茎下がりを含め、あらゆるリスクを最小限におさえた矯正治療を行っています。

まずはカウンセリングで、患者様の歯のお悩みを丁寧にヒアリングします。矯正についての不安をぜひお聞かせください。経験豊富な専門医がすべて丁寧にお答えします。

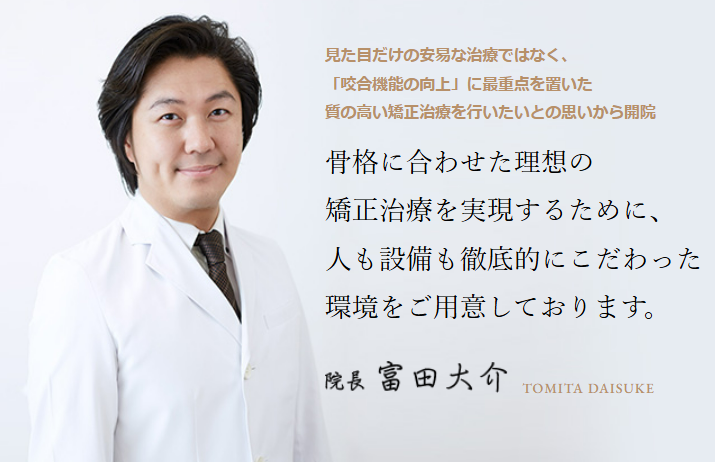

美しい歯並びは正しい噛み合わせが基本です。見た目だけではなく、噛み合わせを重視した矯正治療を提供する。これが『ミライズ』のモットーです。

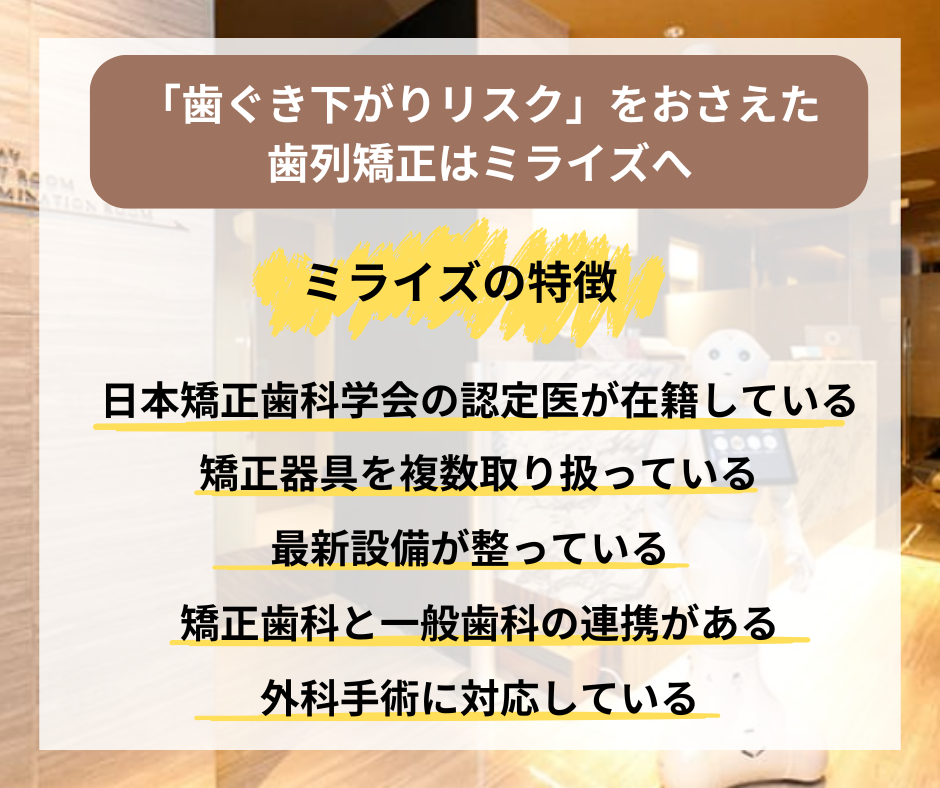

そんな『ミライズ』の歯列矯正には以下の5つの特徴があります。

| 矯正専門歯科『ミライズ』の5つの特徴 |

| ①日本矯正歯科学会の認定医が在籍しています ②取り扱う矯正器具の種類が豊富です ③最新設備が整っています ④矯正歯科と一般歯科の連携がスムーズに取れます ⑤外科手術に対応できます |

8-1. 『ミライズ』には日本矯正歯科学会の認定医が在籍しています

ミライズ矯正歯科には「日本矯正歯科学会の認定医」が在籍しています。

「7-1. 日本矯正歯科学会の認定医が在籍している」で解説したとおり「日本矯正歯科学会の認定医」は歯科医全体のわずか2.5%しかいません。

日本最大の矯正歯科学会である「日本矯正歯科学会」の認定医は、専門的な研修と学会の試験に合格した歯列矯正医だけが取得できる称号です。

歯列矯正は、ただ歯を並べるだけではなく、噛み合わせや機能性を考慮しながらミリ単位で調整を行う、極めて繊細な治療です。しかも、お口の状態は一人ひとり違います。患者様にベストな治療を提供するためには、オーダーメイドの治療計画を立てることが必須です。

上記のように、歯列矯正は、担当する歯科医の技術・知識・経験が仕上がりを大きく左右します。

しかし現実には、十分な技術や経験を持たない歯科医が矯正治療を提供しているケースも少なくありません。一般歯科でのキャリアが長く、優秀な歯科医であっても、矯正治療の専門スキルがあるとは限らないのです。

矯正歯科医の技術は目に見えないからこそ、「日本矯正歯科学会の認定医」が在籍するミライズなら、安心して理想の歯並びを叶えられます。

8-2. 『ミライズ』は取り扱う矯正器具の種類が豊富です

ミライズでは、あらゆる矯正器具を取り扱っています。

| ミライズで取り扱っている矯正 | 料金と矯正期間の目安 |

| ・表側矯正(ラビアル矯正・唇側矯正・マルチブラケット矯正)

出典:ミライズ公式サイト |

治療費:75〜115万円ほど 治療期間:1〜3年ほど |

| ・裏側矯正(舌側矯正・リンガルブラケット矯正)

出典:ミライズ公式サイト |

治療費:90〜130万円ほど 治療期間:1年半〜3年ほど |

| ・マウスピース型矯正歯科装置

出典:ミライズ公式サイト |

治療費:45〜130万円ほど 治療期間:1〜3年ほど |

実は、患者様のお口の状態やご希望の歯並びによって、最適な矯正器具は異なります。

たとえば、マウスピース矯正を希望されている方でも、矯正前の検査結果によっては、ワイヤー矯正をおすすめする場合があるのです。一方、選択肢が少ないクリニックだと、合わない矯正器具を選ぶことになりかねません。

合わない矯正器具を使うことで、矯正前より状態が悪くなることもあります。

選択肢が多ければ、より最適な矯正器具を選ぶことができるのです。

矯正中のトラブルを回避し、理想の歯並びを手に入れていただくことが、ミライズの使命です。ミライズは患者様に最適な矯正治療を提供します。

8-3. 『ミライズ』は最新設備が整っています

歯列矯正で重要なのは、矯正歯科選びとお伝えしてきました。しかし、歯列矯正治療は、優れた技術を持つ歯科医がいるだけで万全なわけではありません。

矯正を正確に進めるためには、精密な検査、シミュレーション、そして治療までを一貫して支える最新の設備が不可欠です。高度な技術と整った設備、この両方が揃ってこそ、理想的な歯並びを実現できます。

ミライズでは、「iTERO(アイテロ)」という最新の矯正治療機器で、患者様のご負担を最小限にするための万全の体制を整えています。

【3D口腔内光学スキャナー「iTero」】

3D口腔内スキャナー以外にも、「高精彩な最新型の歯科用CT」や「3Dプリンター」「セファログラム撮影」も完備しています。

ミライズで採用しているCTは、Ray社のRay scan最上位モデル『α+200』です。

【「Ray scan」の最上位モデル『α+200』】

Rayscan『α+200』は、矯正治療に必要なレントゲン撮影(セファログラム)を0.3秒ほどのスピードで撮影できます。

【当院のセファログラム】

ミライズが最新設備を整えていることにより、

- 初診時にシミュレーション画像で仕上がりのイメージを確認できる

- 放射線を使用しない光学3Dスキャニングシステムがある

- 従来のシリコン印象で歯型を作る必要がない

- 検査にかかる時間が大幅に短縮できる

といった利点があります。

ミライズなら、患者様のご負担をおさえながら、最善の治療をお届けできます。

8-4. 『ミライズ』は矯正歯科と一般歯科の連携がスムーズに取れます

ミライズでは、矯正歯科を中心に「一般歯科」「精密根管治療」「予防歯科」「口腔外科」の4つの専門分院と密に連携し、総合的な歯科診療を提供しています。

矯正治療にとどまらず、幅広い症例に対してチーム体制で対応できるのがミライズの強みです。

日本矯正歯科学会の認定医・指導医をはじめ、経験豊富な歯科医師が多数在籍しているため、

- 歯茎下がりの治療

- 矯正前や矯正中の虫歯・歯周病の治療

- 仮歯、銀歯、ブリッジの作製

- 外科手術

など、矯正開始から終了までを一貫して対応します。

矯正治療は長期間にわたるため、予期せぬトラブルが起こることもあります。

だからこそミライズは、矯正歯科だけでなく、あらゆる歯科診療に対応できる体制を整え、患者様が安心して治療を受けられる環境を整えています。

チーム全体で徹底的にサポートし、万全のケアをお約束することがミライズの強みです。

8-5. 『ミライズ』は外科手術に対応できます

ミライズでは、大学病院レベルの手術室を完備し、外科手術を必要とする複雑な矯正治療にも対応しています。

とくに、

- 顎の骨格に問題があるケース

- 噛み合わせの大幅な改善が求められるケース

- 歯茎下がりなどのトラブルが生じたケース

など、外科手術が必要になる場合も、万全の体制を整えているため安心です。

| 矯正・歯茎下がりに関連する外科手術の一例 |

| ・顎変形症(保険適用) 上下の顎のズレや骨格の問題を矯正治療と手術で改善 ・サージェリーファーストアプローチ(保険適用外) 外科手術を先行して行い、矯正治療期間を短縮する画期的な方法 ・歯茎下がり治療のための外科手術(保険適用外) 根面被覆術など |

ミライズは、2023年時点で「年間186症例の顎矯正手術を伴う矯正治療」を実施しています。これは国内でもトップクラスの実績です。

ミライズには、豊富な実績と経験に裏付けされた確かな技術があります。複雑な症例で他院に断られてしまった方も、ぜひミライズにご相談ください。

9. まとめ

この記事では、歯列矯正における歯茎下がりリスクについて解説してきました。

結論、矯正で歯茎が下がることは少なくありません。

もし歯茎下がりが起こると、以下のような影響があります。

| 歯茎が下がると起こる3つのこと | |

| ①見た目 | ・歯が長く見える(または歯と歯の間に隙間ができる) ・老けて見られるようになる |

| ②日常生活 | ・知覚過敏が起こる ・食べ物が歯に詰まる |

| ③口の中 | ・虫歯リスクが上がる ・歯周病リスクが上がる |

矯正で歯茎下がりを起こさないためには、矯正歯科選びが重要です。

矯正専門歯科『ミライズ』では、歯茎下がりを含め、あらゆるリスクを最小限におさえた矯正治療を行っています。

安心の歯列矯正なら日本矯正歯科学会の認定医がいる『ミライズ』へご相談ください。

この記事を読んでいただいたすべての方が、信頼できる矯正歯科医と出会えることを強く願っています。